【はじめに】

近年、起業の形態として「合同会社」を選ぶ方が増えています。株式会社に比べて設立時の費用が安く、公証役場での定款認証も不要なため、比較的スムーズに立ち上げられることが大きな魅力です。一方で、定款の作成方法や出資金の払い込み、登記申請など、正しく進めなければならないステップがいくつもあります。そこで本記事では、合同会社の設立に欠かせない基本的な流れから、定款に記載すべき事項、出資形態や管理体制(組織)の特徴、そして必要となる主な書類までを分かりやすく解説します。事前にしっかりとポイントを押さえておけば、余計なトラブルを避け、スムーズに起業を実現できるでしょう。ぜひ、最後までご覧いただき、合同会社設立の参考にしてみてください。

1.合同会社設立の基本的な流れ

1-1.お客様との面談・基本事項の決定

まず最初に行うのが、会社の基本事項の決定です。具体的には下記のような内容を話し合います。

- 商号(社名):「合同会社」という文字を入れた社名を決定する(例:「山本合同会社」「合同会社ヤマモト」など)。

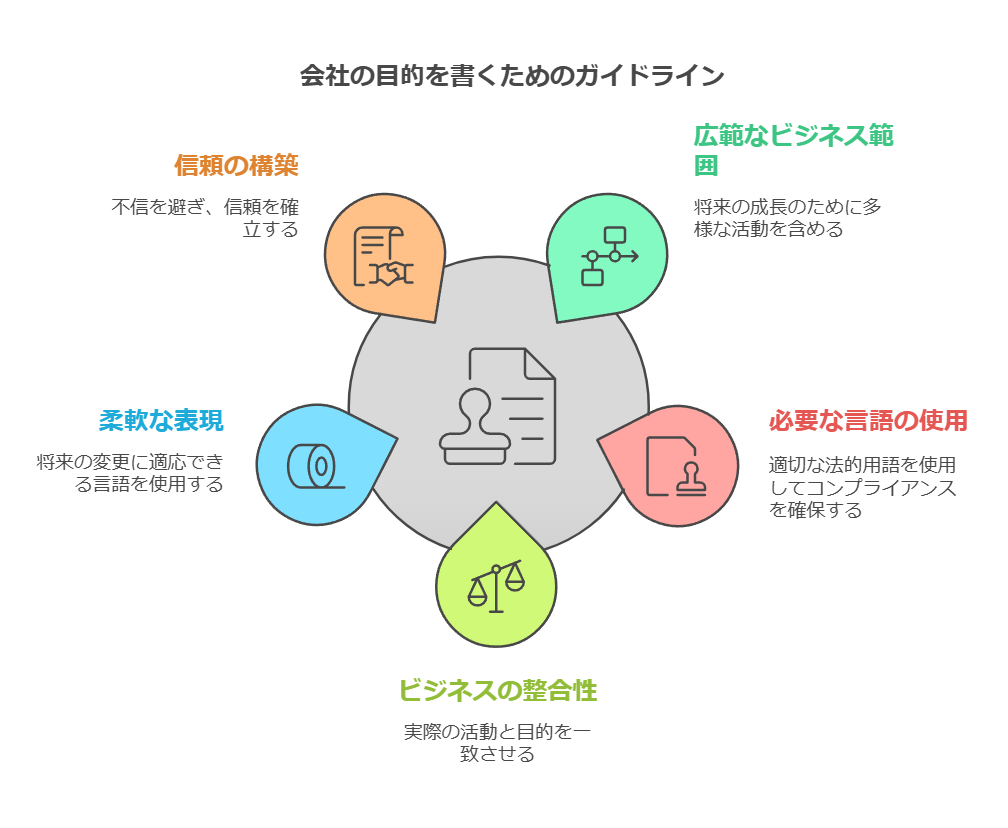

- 事業目的:会社がどのような事業を行うのかを明確にする。

- 本店所在地:登記上の住所をどこにするか決定する。

- 社員(出資者)の情報:個人なのか法人なのか、出資比率はどうするかなど。

これらは定款に記載されることになるため、正確かつ慎重に詰めておく必要があります。また、この段階で印鑑証明書の取得や、必要書類のリストアップなど、手続き面での準備を進めておくとスムーズです。

1-2.調査・定款案の作成

決定した基本事項をもとに、定款案を作成します。とりわけ事業目的が曖昧だったり、広範囲に設定しすぎると、登記が認められない場合や審査に時間がかかる場合があります。

- 事業目的が法律や公序良俗に反していないか

- 目的の記載に制限がないか

これらを事前に調査し、問題がなければ定款案にまとめます。ここで慎重に詰めておくことで、あとから「事業目的が足りずに追加登記が必要になった」といったトラブルを回避しやすくなります。

1-3.定款の確認・承認

作成した定款案は、出資者(社員)全員に確認してもらい、最終的な文言を確定させます。合同会社の場合、株式会社のように公証役場で定款認証をする必要はありませんが、逆に言えば誰かがチェックしないまま内容に不備があると、そのまま登記に進んでしまいます。必ず全員で精査し、納得したうえで承認しましょう。

1-4.出資金の払い込み

定款が確定すると、次は資本金の払い込みを行います。社員(出資者)が指定口座に資本金を振り込み、その振込票や通帳のコピー等を「払い込み証明」として準備します。

- 口座名義の確認

- 出資金額と振込金額が一致しているか

- 払込みを証明できる書類(預金通帳のコピーなど)の用意

これらを間違いなく行うことが大切です。出資金は1円からでも設立可能ですが、資本金の金額によって会社信用にも影響があるため、慎重に検討しましょう。

1-5.設立登記の申請(法務局での手続き)

定款や払い込み証明書など必要書類をそろえたら、法務局で設立登記を申請します。通常は司法書士が代理申請を行い、登記完了までの流れをサポートするケースが多いです。

登記が完了すると、晴れて「法人」としての活動が正式にスタートできます。登記完了後は法人番号が付与され、銀行口座の開設や契約締結、請求書の発行などにおいて会社名義が利用可能になります。

1-6.税務署等への各種届出

設立登記が完了したら、税務署や都道府県税事務所、市区町村などへの各種届出を忘れずに行います。

- 法人設立届出書

- 青色申告承認申請書

- 源泉所得税の納期の特例の申請

- 社会保険・労働保険関係の届出

適切な書類を期限内に提出しておかないと、税金の控除や優遇措置が受けられなくなったり、予期せぬペナルティが課されたりするリスクがあります。専門家の助言を得ながら確実に手続きを進めると安心です。

2.基本事項の決定(定款に必要な絶対的記載事項)

合同会社を設立する際、定款に必ず記載すべき「絶対的記載事項」があります。これらをしっかりと盛り込み、漏れがないように注意しましょう。

- 商号

- 社名には必ず「合同会社」という文言を入れる必要があります。

- 例:「山本合同会社」「合同会社ヤマモト」など。

- 目的

- どんな事業を行う会社なのか、具体的に記載します。

- 本店の所在地

- どこの住所に本店を置くのかを明確にします。

- 社員の氏名または名称・住所

- 出資者(社員)が個人なら氏名と住所、法人なら法人名と所在地を記入します。

- 社員の有限責任・無限責任の別

- 合同会社では原則として有限責任ですが、定款で無限責任に設定することも可能です。

- 社員の出資の目的および価額(評価の基準)

- 出資形態(現金・物品・権利など)や、その価値をどのように評価するかを記載します。

また、上記に加えて「相対的記載事項」や「任意の記載事項」を盛り込むこともでき、会社法に反しない範囲で自由に定款の内容を決められます。

3.合同会社の組織(所有と経営の関係)

合同会社は、社員(出資者)=経営者という特徴が強い形態です。株式会社のように株主と取締役が分離されないため、以下のような点に注意しましょう。

3-1.代表権と業務執行権

- 定款で特別な定めがない限り、社員全員が代表権と業務執行権を持ちます。

- 定款で「代表社員」を定めれば、代表権を持つ社員を限定することも可能です。

- 法人が業務執行社員となる場合、実際に業務を行う自然人を選任し、「業務執行者」として登録します。

3-2.意思決定の方法

- 会社の意思決定は、原則として社員の過半数で決定します。

- 議決権は1人1票が基本ですが、定款で出資比率に応じるなど自由に定めることも可能です。

- 株式会社のような株主総会や取締役会、監査役といった機関は必須ではありません。

このように、株式会社と比べてシンプルな組織構造であり、所有と経営が一体化している点が大きな魅力といえるでしょう。

4.合同会社設立に必要な主な書類

設立登記を行う際には、以下のような書類を準備する必要があります。どれも正確な記載と必要な押印が求められますので、事前にリストアップしておくことをおすすめします。

- 定款

- 絶対的記載事項を漏れなく記載した最終版。

- 資本金の払い込み証明書

- 通帳のコピーや振込明細など、出資金がきちんと払い込まれたことを証明するもの。

- 決定書(代表社員の選任などを証する書面)

- 誰が代表社員になるかを決定した議事録や書面を作成。

- 就任承諾書(代表社員の就任を承諾したことを証する書面)

- 代表社員が就任を承諾したという証明。

- 印鑑届出書

- 法務局に会社の実印を登録するための書類。

- 印鑑カード交付申請書

- 登記が完了した後、印鑑カードを受け取るために必要。

- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)または登記申請書(本人が行う場合)

- 司法書士に代理登記を依頼するなら、委任状を作成し押印。

- 印鑑証明書(代表社員のもの)

- 作成後3か月以内の印鑑証明書が必要。

5.まとめ:ポイントを押さえてスムーズに設立を!

合同会社の設立は、株式会社と比べると定款認証が不要な分、手間やコストが抑えられるのが大きなメリットです。しかし、そのぶん定款の作成や登記書類の準備などを確実に進める自己責任が求められます。少しでも手続きで不安を感じたら、行政書士や司法書士など専門家のサポートを検討するとよいでしょう。

ポイントのおさらい

- 基本事項の決定

商号や事業目的、本店所在地、社員構成などをあらかじめ明確にし、定款に反映させる。 - 定款の作成

絶対的記載事項を漏れなく記載し、必要に応じて相対的記載事項や任意の事項も定める。 - 出資金の払い込み & 設立登記

銀行口座に資金を入金し、払い込み証明を用意。その後、法務局に設立登記を申請する。 - 税務署等への届出

法人設立届出書や青色申告承認申請など、期限内の手続きを忘れずに行う。

シンプルかつ柔軟な組織形態を持つ合同会社は、小規模事業や少人数での起業に向いており、将来的に社員間の意見交換や事業判断がスピーディーに行いやすいという利点があります。一方で、社員全員が代表権や業務執行権を持つ場合は、意見の衝突が起きると社内調整が困難になるリスクもないわけではありません。定款で明確にルールを定めておくことが、良好な運営のカギを握ります。

もし「定款の書き方がわからない」「税務書類の提出期限を逃しそう」「司法書士への依頼が初めてで不安」という方は、合同会社設立に精通した行政書士萩本昌史事務所への相談を検討してみてください。十分な準備と専門サポートがあれば、合同会社の設立は決して難しいものではありません。しっかりと手続きを踏んで、自分たちの理想とする会社をスタートさせましょう。

のメリット-visual-selection-1024x743.png)