Ⅰ なぜ「出生から現在まで」の戸籍を通覧・収集するのか

公正証書遺言を作成する際、公証人は 遺言者の法定相続人の有無・範囲を漏れなく確認 しなければなりません(民法900条以下・公証人法施行規則18条等)。

| 確認したい事項 | 戸籍で読み取れる情報 | 戸籍を遡る必要がある理由 |

|---|---|---|

| 子どもの有無・数 | 出生届の記載、認知・養子縁組の記録 | 嫡出子・非嫡出子・養子を含めた第1順位相続人を確定 |

| 先に亡くなった子の有無 | 死亡日の記載 | 代襲相続(民法887条 Ⅱ)の発生有無を判断 |

| 婚姻・離婚・再婚歴 | 戸籍身分事項 | 配偶者の存否・相続順位(第1順位不在時の第2順位)を確認 |

| 養親子関係 | 養子縁組・離縁の記録 | 実親との相続関係の消滅・継続を判定 |

| 両親・兄弟姉妹の存否 | 出生当時の筆頭者・父母欄 | 子・配偶者がいない場合の第2・第3順位相続人を確定 |

| 戸籍の改製・転籍 | 改製・除籍の事由 | 改製前後・転籍先で相続人関係が断片化するため、連続性を補完 |

要点

戸籍は改製や転籍で分冊されるため、「最新の戸籍だけ」では出生時からの身分変動が追えません。連続して取得することで 法定相続人の全体像が初めて把握でき、遺留分計算や遺言内容の適法性を担保 できます。

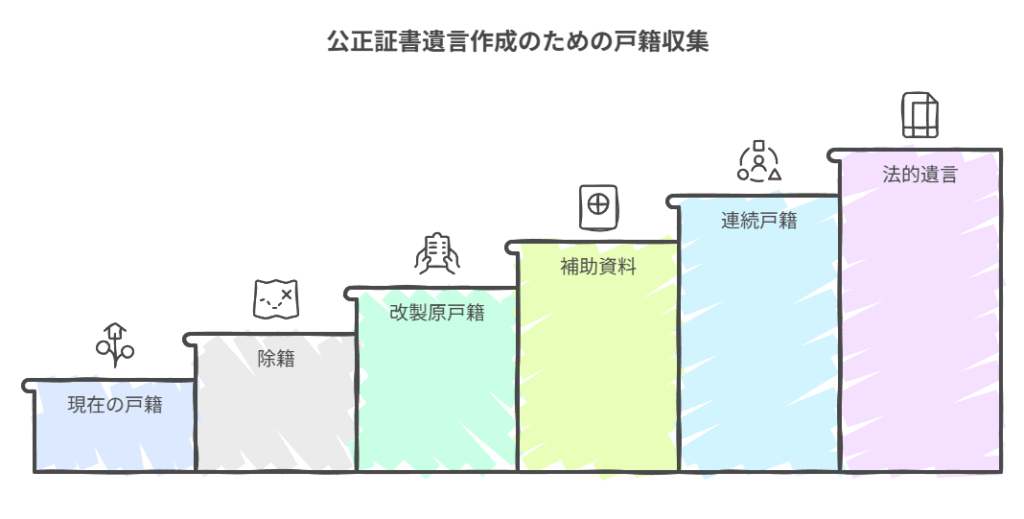

Ⅱ 具体的に収集すべき戸籍の種類

実務上、公証人から遺言者・代理人へ依頼するのは次の3系統です。いずれも 「全部事項証明書(謄本)」 で請求し、原則として原本を提示していただきます。

| 戸籍の種類 | 概要・取得ポイント | 典型的な請求先 |

| 1. 現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 遺言者が現在編成されている戸籍。筆頭者・配偶者・子を直近で確認。 | 現在の本籍地を管轄する市区町村 |

| 2. 除籍謄本 | 婚姻・死亡・転籍などで戸籍が「もぬけ」の状態になったもの。出生後に転籍や結婚を繰り返した場合、その都度除籍が残る。 | 旧本籍地ごとに取得 |

| 3. 改製原戸籍謄本 | 旧様式(縦書き手書き等)から電算化・新様式に改製されたときに閉鎖された原戸籍。昭和63年改製・平成6年電算改製など複数世代に分かれる。 | 改製時点の本籍地を管轄する市区町村 |

補助資料として求めることがあるもの

- 戸籍附票(住民票の履歴):本籍の移動歴・住所地の裏付け

- 住民票(除票):配偶者・子の生死や現住所の確認

- 除籍が遠隔地に点在する場合の一覧表:漏れ防止のため代理取得を依頼する際に役立ちます。

Ⅲ 収集・提出の実務上のヒント

- 「出生から現在まで連続する一連の戸籍」を意識

- 役場窓口で「出生から現在までの連続戸籍をすべて」と請求すると取りこぼしが少なくなります。

- 転籍・改製のタイムラインをメモ

- 取得した戸籍の「転籍日」「改製日」を時系列で整理すると、公証人が相続関係説明図を作成する際に重宝します。

- 養子縁組がある場合は養親側の戸籍も確認

- 養子が相続人となるか、離縁で権利を失っているかを判断する資料になります。

- 遺言者が外国籍を取得・喪失した履歴がある場合

- 国籍喪失届・再取得届が戸籍に記載されるため、念入りに通読します。

Ⅳ 転籍がある場合の戸籍収集フロー

転籍をしている場合でも、基本的な戸籍収集の考え方は 「最新 → 過去へ遡る」 という一点に尽きます。ただし どの時点でどの市区町村に戸籍が存在したか を逐次確認する必要があるため、以下の手順に沿って漏れなく進めましょう。

- 最新の戸籍を取得する

現在の本籍地で戸籍謄本(全部事項証明書)を取り寄せます。ここに直前の本籍地や転籍日が記載されていることがあります。 - 転籍履歴を確認する

取得した最新戸籍の身分事項欄にある「転籍日」「旧本籍地」をチェックします。複数回転籍している場合は、最新のものから順番に確認します。 - 旧本籍地で戸籍を請求する

判明した旧本籍地の市区町村役場に対し、必要に応じて「改製原戸籍謄本」や「除籍謄本」を請求します。 - さらに前の転籍があるかを確認しながら遡る

取得した戸籍に更なる転籍記録がある場合は、再びその本籍地で戸籍を取得――出生時の本籍地に到達するまで繰り返します。 - 収集が困難な場合は専門家へ相談

転籍の回数が多い、遠隔地に戸籍が散在する、といったケースでは行政書士など専門家に依頼すると効率的です。戸籍調査の経験を活かし、短時間で漏れなく収集できる可能性があります。

ポイント

- 取得は必ず 最新 → 過去 へと遡る順序で進める。

- 各戸籍で「転籍前の本籍地」「転籍日」を正確にメモしておくと重複請求を防げます。

- 手間はかかりますが、一冊ずつ確実に取得していけば 出生から現在まで連続した戸籍 を必ず揃えられます。

まとめ

- 相続人を漏れなく確定 するため、公証人は 出生から現在まで連続した戸籍 を求めます。

- 収集すべき主な戸籍は 現在戸籍・除籍・改製原戸籍 の3系統。

- 転籍・改製のたびに戸籍は分冊されるため、「連続性」が肝要です。

- 取得後は時系列で整理し、公証人に原本を提示(写し提出可)することで、公正証書遺言の作成が円滑に進みます。

東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。