はじめに

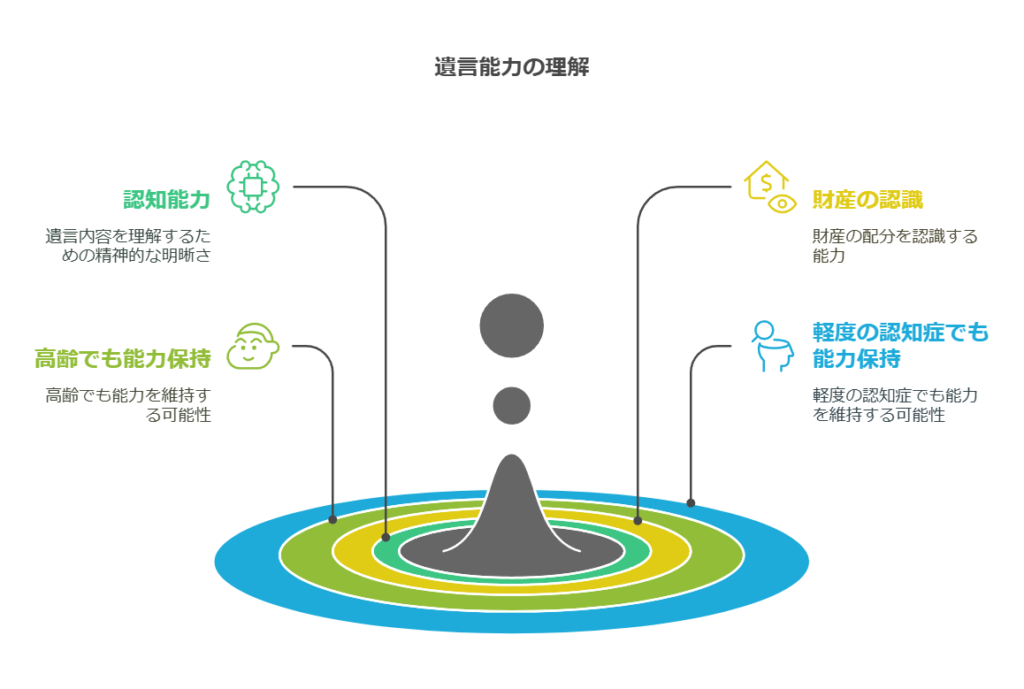

「認知症だから遺言書は作れないのでは?」と思われがちですが、実はそうとは限りません。認知症と一口にいっても、その症状や進行度合いには大きな個人差があります。日本の民法では「15歳以上であれば遺言できる」と定めつつ、遺言書を作成する時点で“遺言の内容を理解し、自分の意思に基づいて決定できる”だけの判断能力(遺言能力)が必要としています。つまり、軽度の認知症であっても、遺言作成時点で本人に十分な意思能力があれば、遺言は有効に作成できるのです。

しかし、いざ「公正証書遺言」を作ろうとする際には、「本当に本人に判断能力があるのか」を公証人が慎重に確認します。そのため、医師の診断書や事前準備を行うなどの工夫が必要となる場合があります。本記事では、遺言作成に求められる遺言能力の具体的な意味や、公正証書遺言を作成する際のポイント、軽度認知症の方がスムーズに手続きするための備えについて詳しく解説します。

1.遺言には「遺言能力」が必要

1-1.民法の規定と15歳以上という要件

日本の民法第963条では、「15歳に達した者は遺言をすることができる」と定められています。これは、年齢要件の一つの目安ですが、さらに**“遺言を行う意思能力(判断能力)”**があることも重要です。遺言者がいくら15歳以上であっても、判断能力を失った状態では、法的に有効な遺言としては認められません。

1-2.遺言能力(判断能力)の意味

では、具体的に「遺言能力」とは何を指すのでしょうか。たとえば、次のようなポイントが挙げられます。

- 遺言の内容を理解できる認知能力

自分の財産をどう処分するのか、誰に相続させるか、といった意思決定が可能なレベルの理解力があるか - 遺言の結果を認識できる力

遺言書を作ることで、自分が死亡した後に財産分配がどうなるか、その帰結を理解しているか

認知症の診断があるからといって、すぐに遺言能力を失うわけではありません。軽度認知症の場合でも、作成時点で本人が遺言の趣旨と内容を理解し、意思表示ができる状態ならば有効に遺言を作成することは可能です。

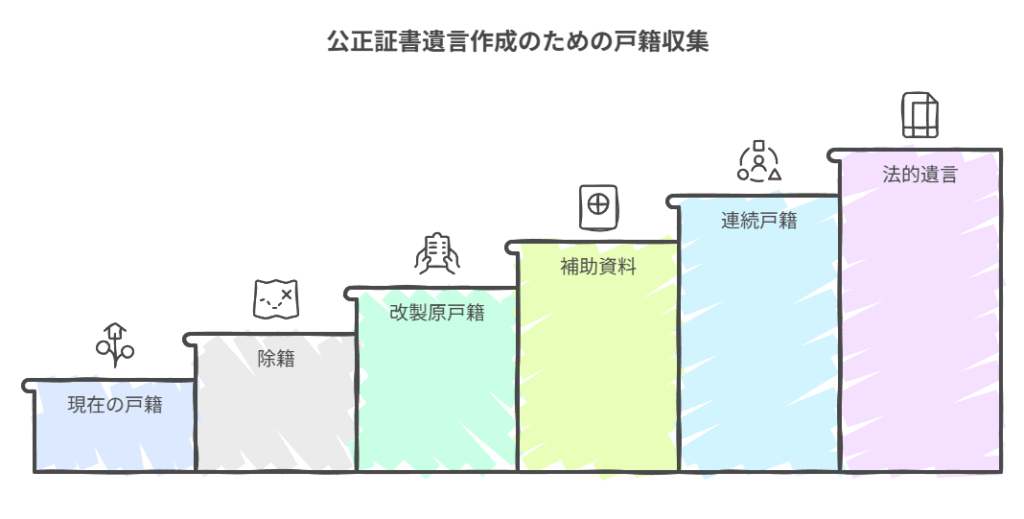

2.公正証書遺言の作成手順とチェックポイント

2-1.公正証書遺言とは

遺言書の形式には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」などがありますが、公正証書遺言は公証役場で公証人の関与のもと作成するため、偽造や紛失のリスクが低く、スムーズに遺言執行が行えるメリットがあります。そのぶん、公証人との面談や書類提出が必要になる手続きがあるのが特徴です。

2-2.公証役場での本人確認と意思確認

公正証書遺言では、公証人が本人の意思を直接確認します。具体的には、

- 本人が実際に公証役場へ行くか、公証人が出張する

- 本人の口頭確認(遺言の趣旨をどこまで把握しているか)

- 認知症や精神疾患の診断書がある場合の対応

公証人は「本当に本人が理解しているか」を確認したうえで、遺言の内容を文書化していきます。もし本人が来られない状況で代理人だけが出席しても、遺言者本人の意思表示が確認できないため、公正証書遺言は原則として作成できません。

2-3.医師の診断書や意見書

認知症などの診断がある場合、公証人は医師の診断書や意見書を求めることがあります。たとえば、

- 遺言作成時点で判断能力があったこと

- 遺言の内容・趣旨を理解していたこと

を客観的に証明することで、公証人が「本人には遺言能力がある」と確信しやすくなるのです。医師の診断書があれば手続きがスムーズに進む可能性が高いですが、ない場合でも公証人が本人と面談して判断能力が確認できれば、作成できることもあります。

3.軽度認知症でも依頼できるが、事前準備が重要

3-1.結論:軽度認知症でも遺言能力があれば可能

「軽度の認知症」という診断がある場合でも、本人が遺言作成時点で自身の財産の内容や遺言による影響を理解できていれば公正証書遺言は作成可能です。遺言能力の有無は「一律に認知症=不可」というわけではなく、**“作成時の意思能力”**が個別に検討されます。

3-2.医師の診断書や意見書を準備

公証人から求められる場合だけでなく、あらかじめ医師に意見書を書いてもらうと安心です。医師に依頼する際には、

- 本人の診断名や症状の程度

- 遺言作成時点での判断能力のレベル

- 遺言内容を理解できる状態かどうか

などを簡潔にまとめてもらうと、公証役場でのやり取りがスムーズになります。

3-3.公証人との事前相談

公正証書遺言を作る前に、公証役場へ事前に相談すると良いでしょう。公証人が「どういった書類が必要か」「面談の際の段取りはどうなるか」をアドバイスしてくれます。

4.代理作成はできない:ご本人の意思表示が必須

公正証書遺言は、**遺言者本人が直接公証人に口授(口頭で説明)**するのが基本です。たとえば、認知症が重くなり本人が意思表示できないとき、代理人が勝手に作成することは認められません。必ず本人の意思がなければ遺言としては無効です。

- 本人不在で進めるのは不可

- 補助的に通訳や補佐人が同席することはあっても、本人の言葉を確認できない状態では遺言を成立させられない

そのため、遺言書作成を検討している方が軽度認知症の段階であれば、できるだけ早めに公正証書遺言を整備しておくのが望ましいでしょう。

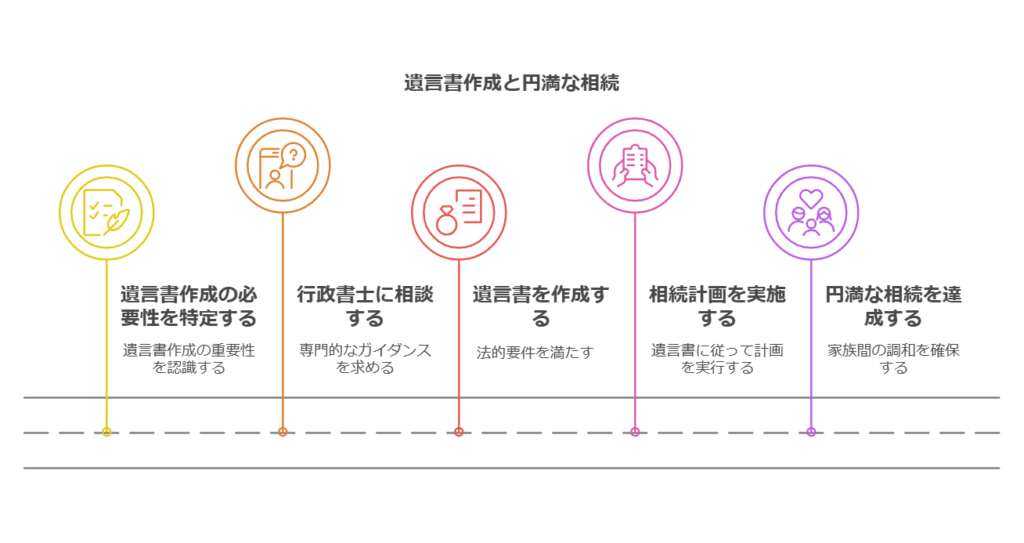

5.実際に作成を進める際のポイント

5-1.行政書士に相談して原案を整理

遺言書をどう書くか悩んでいる場合や、複雑な財産分配を予定している場合は、行政書士に依頼して原案を作成してもらうのがおすすめです。特に認知症がある場合、文言が難解だと本人が混乱しやすいので、内容をシンプルに分かりやすくまとめる工夫が重要です。

- 箇条書きや図解で説明すると本人が理解しやすい

- 何度も打ち合わせしていると疲れやすいため、短時間で効率よく進める工夫を

5-2.遺言の目的や分配方法を明確にする

遺言書に盛り込む内容を事前に整理しておきましょう。たとえば、

- 不動産を誰に相続させるか

- 預貯金はどのように分配するか

- 特定の人に遺贈したいものがあるか(宝石、骨董品など)

- 遺言執行者を誰にするか

本人が理解しやすい形でまとめておくと、公証人とのやり取りもスムーズになります。

5-3.家族や親族間での意見調整

認知症である場合、家族の意見が割れることも珍しくありません。遺言書の内容をめぐって争いが生じると、本来の目的である円満な相続がかえって遠のくことも。事前に家族や親族とコミュニケーションを取り、本人の希望を尊重する形で調整しておくと、トラブルを最小限に抑えられます。

6.「遺言能力」をめぐる注意点

6-1.後から効力を争われるリスク

遺言が完成しても、相続の時点でほかの相続人が「作成時に遺言能力がなかったのでは?」と主張する可能性があります。もし裁判でその主張が認められると、遺言が無効になることもあるため、

- 作成時の医師の診断書

- 公正証書遺言(公証人が厳格に本人確認をしている)

- 行政書士など専門家が立ち会った事実

といった形で「判断能力があった証拠」を残すことが大切です。

6-2.認知症が進行する前に早めに作成

高齢になるほど認知機能は変動があり、認知症の進行具合によっては遺言作成のハードルが上がります。軽度認知症の段階であれば十分に可能でも、時間をかけすぎると判断能力が低下し、遺言作成が困難になるケースがあるので、早めの作成を検討することが重要です。

7.まとめ

- 遺言作成には遺言能力(判断能力)が不可欠

- 15歳以上という要件に加え、遺言を作成する時点で内容を理解し、自分の意思で決定できる能力が必要

- 軽度認知症だから即不可というわけではなく、作成時の状態が大事

- 公正証書遺言なら公証人が判断能力を確認

- 本人が公証役場に出向いて口授するか、出張方式で公証人が本人に会う

- 認知症の場合は医師の診断書提出を求められることも

- 軽度認知症でも作成は可能だが準備が鍵

- 医師の診断書や意見書を用意し、本人が理解していることを客観的に示す

- 公証人との事前打ち合わせを行い、当日の流れを確認

- 代理作成は認められない

- 本人の意思が最優先であり、代理人だけで進めることはできない

- 行政書士への依頼や家族との連携を

- 原案作成や内容の整理で専門家がサポートすることで、スムーズに進みやすい

- 家族内で意向を共有し、トラブル防止に努める

軽度認知症でも、「作成時点で遺言内容を十分に理解し、自らの意志で決定できる」状態なら公正証書遺言を作ることはできます。 ただし、公証人に判断能力を確認してもらうために医師の診断書が必要となる場合があるなど、手続きは通常以上に慎重に行われます。作成後に効力が争われるリスクを抑えるためにも、行政書士や弁護士を交えながら書類の整合性を確保し、家族にも内容を分かりやすく共有しておくと安心です。

最後に

軽度認知症の方が公正証書遺言を作ることは十分に可能ですが、時間や手間がかかりやすい点は否めません。 もし遺言の必要性を感じたら、少しでも早く行動を起こし、事前準備を丁寧に進めることが大切です。特に、高齢になるほど判断能力が変動しやすく、いざ作成しようと思ってからでは本人の状態が悪化していることもあるため、機を逸しないようご注意ください。

遺言作成にまつわる細かな手続きや書類整備で迷った際は、行政書士や弁護士など、遺言・相続の専門家に相談することがおすすめです。専門家のサポートを受ければ、医師の診断書の取り付けや公正証書遺言の当日段取りまで、一括で進めやすくなります。財産を円満に引き継ぐためにも、遺言を準備する段階からしっかりと対策を講じておきましょう。

東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

お電話でもお問合せいただけます