相続手続きにおいて避けて通れないのが「戸籍」の確認。その中でも特に重要とされるのが「原戸籍(はらこせき・げんこせき)」です。しかし、一般の方にはあまり馴染みがなく、「どこで取得するの?」「どうやって使うの?」と疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。

この記事では、行政書士として相続手続きを多数扱ってきた経験をもとに、原戸籍の基本から取得方法、活用方法までを徹底的に解説します。相続実務の現場で求められる視点を交えながら、分かりやすくお伝えしていきます。

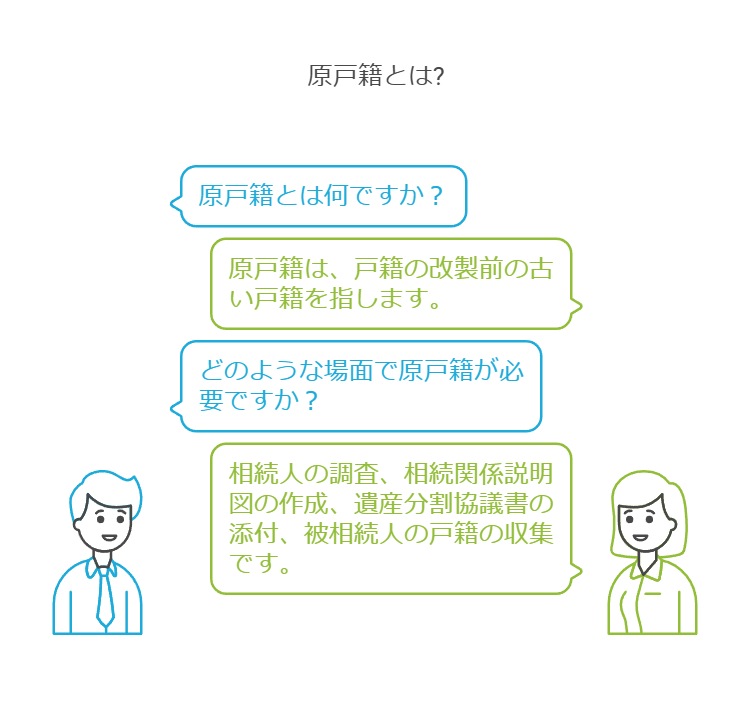

1. 原戸籍とは?

原戸籍とは、戸籍の改製(書式や様式の変更)前の古い戸籍のことを指します。日本では過去に複数回、戸籍の様式が改正されており、最新の戸籍にはすべての情報が載っていないケースもあります。例えば、昭和・平成初期に作成された戸籍では、現在の戸籍から省略されている情報が含まれている場合があります。

原戸籍が必要となる場面

- 相続人の調査

- 相続関係説明図の作成

- 遺産分割協議書の添付書類

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集

これらの手続きには、原戸籍を含めた戸籍の連続性(つながり)を確認することが不可欠です。

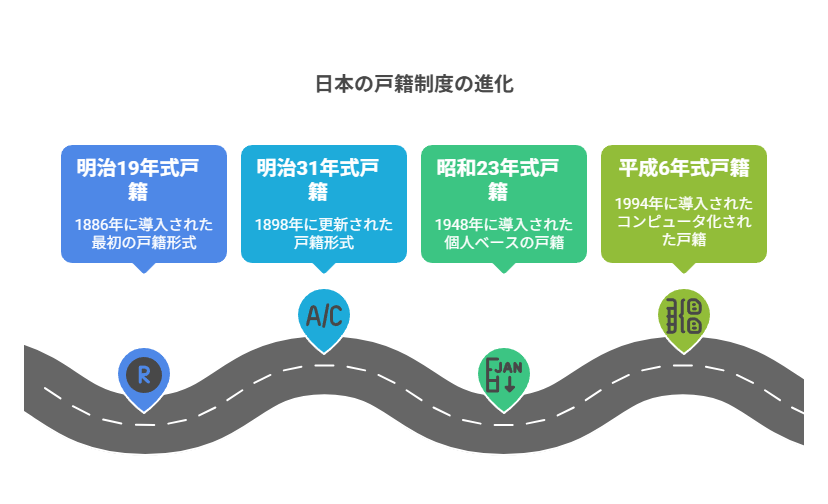

2. 戸籍の種類とそれぞれの役割

相続手続きでは以下のような戸籍が関係してきます:

現戸籍(現在の戸籍)

現在有効な戸籍。被相続人の死亡時点での戸籍であり、最後の住所地や家族構成が記録されています。

除籍謄本

戸籍に記載されている全員が転籍、死亡、結婚などで除かれた場合に作成される戸籍。過去の情報が載っています。

改製原戸籍

法改正などで戸籍の形式が変更された際に、古い形式のまま保存されている戸籍です。主に相続人の特定や家族構成の確認に利用されます。

3. 原戸籍の必要性と収集の目的

被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて揃えることが、相続人の確定には欠かせません。原戸籍が必要となる理由は以下の通りです:

- 子どもがいるかどうか、婚外子がいないかを確認

- 再婚や養子縁組の事実を確認

- 戸籍が転籍されていた場合の追跡

たとえば、現戸籍に「長女○○」と記載があっても、過去の戸籍を確認しないとその子が実子なのか養子なのか分からないこともあります。

4. 原戸籍の取得方法

原戸籍は本籍地の市区町村役場で取得します。取得には以下のポイントを押さえておきましょう:

取得できる人

- 本人

- 配偶者

- 子・孫(直系卑属)

- 父母・祖父母(直系尊属)

- 代理人(委任状が必要)

必要な情報

- 本籍地の住所

- 筆頭者の氏名

- 被相続人の氏名と生年月日

申請は郵送でも可能で、役所のホームページに申請書様式と記入例が掲載されています。

5. 原戸籍取得の実務ポイント

1. 転籍が多いと戸籍が分散する

戸籍は本籍地単位で管理されるため、被相続人が何度も転籍している場合は、複数の自治体に戸籍が分かれて存在していることがあります。

2. 改製された戸籍に注意

たとえば昭和23年式や平成6年式など、法改正ごとに改製が行われているため、古い戸籍が必要な場合には「改製原戸籍をお願いします」と伝えるとスムーズです。

3. 自分で取得する場合の苦労

戸籍の読み解きには専門知識が必要で、慣れない方にとっては古い筆耕体の解読や続柄の特定が難しいこともあります。行政書士など専門家のサポートを受けることも検討しましょう。

6. よくある質問(Q&A)

Q. 原戸籍はいつまで遡ればいいの?

A. 一般的には、被相続人の「出生から死亡」までの戸籍をすべて取得する必要があります。出生時の戸籍から順に遡り、連続した情報が確認できるまで集めましょう。

Q. 電子化された戸籍と原戸籍は同じ?

A. 電子化された戸籍(コンピュータ戸籍)は平成以降の戸籍であり、原戸籍とは異なります。必要に応じて、紙媒体の改製原戸籍を別途請求する必要があります。

Q. 相続登記に原戸籍は必要?

A. はい。相続登記の際には、相続人全員を明らかにするために、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要とされます。

まとめ

原戸籍は、相続手続きにおいて相続人を正確に確定するための非常に重要な資料です。特に被相続人の結婚・離婚・養子縁組・転籍などがある場合には、原戸籍がなければ事実関係を証明することができません。

戸籍の収集は、地道で手間のかかる作業ですが、確実に行うことが円滑な相続の第一歩です。必要に応じて、行政書士など専門家の力を借りながら、正確な書類を整えていきましょう。