1-1.火災から人命と財産を守るための仕組み

日本の消防法では、多くの人が出入りする建物や、火災リスクの高い用途を持つ建物に対して、「防火対象物使用開始届出」の所轄消防署への提出を義務づけています。これは、建物の用途や構造、収容人員などを消防署が正確に把握し、火災予防や救助・消火活動を円滑に行うために欠かせない情報となるからです。

1-2.テナント入居時の基本的な手続き

通常、建物オーナーや管理会社がすでに「建物全体の情報」を消防署へ届け出ているため、テナント(借主)は自分の専有部分の情報だけを提出すれば済みます。たとえば、テナント使用面積、用途(オフィス・店舗・作業場など)、収容人員、火気の使用状況などをまとめて、「防火対象物使用開始届出書」として消防署に提出するのが一般的な流れです。

2.建物が未登録の場合はどうなる?

2-1.建物全体が消防署のデータベースにないケース

まれに、建物自体がまだ消防署に登録されていないため、テナント専有部分の情報だけ届け出ても**「そもそも建物情報がない」**という事態が生じることがあります。以下のような場合、建物情報が消防署に登録されていない可能性が高いです。

- 過去に使用されていなかった建物

長い間空き家や空きビルだったり、一度も届け出が行われず放置されてきた建物。 - 防火管理が不要と判断された小規模建物

建物全体の用途や収容人員が極めて少なく、防火管理の対象外とみなされていた。

こうした理由から、消防署のデータベースに全体情報が存在しないケースでは、テナントの届け出だけでは不十分となります。

2-2.建物オーナーからの情報提供が必須

もし消防署から「建物情報が登録されていない」と言われたら、テナントは建物オーナーや管理会社に依頼して、以下のような建物全体の情報を提供してもらう必要があります。

- 用途(全体がオフィスなのか、店舗なのか、あるいは複合用途か)

- 構造(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)

- 延床面積(建物全体の面積)

- 収容人数(フロアごとの想定人員など)

- 消防用設備の種類(消火器、自動火災報知設備、スプリンクラーなど)

これらの情報とテナント専有部分の情報をあわせて、ひとつのパッケージとして消防署へ提出することで、建物全体の使用状況が初めて把握されます。

3.「防火対象物使用開始届出書」の提出手順

3-1.建物オーナーから情報を入手

最初に、建物オーナーや管理会社に連絡を取って、建物の用途・構造・面積などを詳細に提供してもらいましょう。可能であれば建物の図面や各階の用途図、過去に届け出があった書類などがあると、消防署にもスムーズに説明できます。

3-2.専有部分と建物全体をまとめて提出

テナントが使用する専有部分の情報(面積、用途、収容人員、火気使用状況など)と、オーナーから提供された建物全体の情報を合体させ、防火対象物使用開始届出書に必要事項を記入します。

- すでに登録済みの建物であれば、専有部分だけの記入でOK。

- 未登録の建物の場合は、手間が増えてしまいますが、建物全体の情報をしっかりカバーしてください。

3-3.消防署に提出と確認

作成した書類を管轄の消防署に提出します。消防署の担当者は、用途や構造、収容人員などを確認して「防火管理が必要かどうか」を判断します。

4.消防署が判断する「防火管理の要否」とは?

4-1.防火管理が必要になる代表的な条件

消防署が「防火管理が必要」と判断するのは、以下のような状況に当てはまるときです。

- 不特定多数の人が出入りする施設(特定防火対象物)

- 建物全体の収容人員が50人を超える場合(非特定防火対象物でも該当)

- 危険物を扱う、火気使用が多いなど、火災リスクが高い用途

もちろん細かいルールは消防法や条例によるので、実際には消防署が総合的に判断します。

4-2.もし防火管理が必要とされたら…

防火管理が必要と判断されると、テナント(または建物オーナー・管理者)は以下の手続きを進めなければなりません。

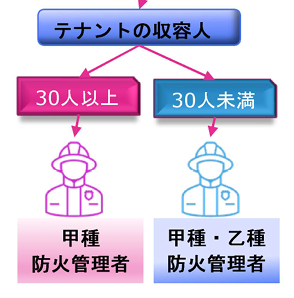

- 防火管理者の選任

- 防火管理者講習を修了した、あるいは資格を持つ人を選任し、「防火管理者選任届」を消防署に提出。

- 消防計画の作成・届出

- 防火管理者が中心となって、建物の用途や収容人員などを踏まえた消防計画を策定し、消防署へ届け出。

- この計画には、避難訓練や消防設備の点検スケジュール、火気の使用制限などが盛り込まれます。

こうした手続きを通じて、建物やテナントの安全性が確保されるわけです。

5.注意すべきポイントと実務的アドバイス

5-1.入居スケジュールに余裕を持とう

建物が未登録の場合、オーナーから情報を取り寄せるだけでなく、書類作成に時間がかかります。また、消防署の審査にも一定の期間を要します。

- 入居直前になって届け出書を提出しようとしても、審査に時間がかかり開業予定日に間に合わない――という可能性もあるため、スケジュールには余裕を持ちましょう。

5-2.事前にオーナーへ確認する

契約前または入居前に、**「この建物は消防署に登録されていますか?」**とオーナーや管理会社に尋ねるのがベストです。未登録であった場合、どの程度の情報を用意できるのか、書類作成の協力はどこまでしてもらえるのかを、あらかじめ確認しておくと後々のトラブルを防げます。

5-3.専門家のサポートも検討

もし書類作成や防火管理者の資格要否などで不明点が多い場合、行政書士や消防設備士など、消防法に詳しい専門家へ相談するのも一つの手です。特に大規模物件や複雑な用途が絡む建物では、専門家のサポートがあるとスムーズに手続きが進むでしょう。

6.まとめ:建物未登録でも安心、正しい手続きで安全を確保しよう

**「防火対象物使用開始届出書」**は、新しい建物で営業を始めるテナントにとって基本的な届出ですが、建物自体が消防署に登録されていない場合には、建物全体の情報も併せて提出しなければなりません。オーナーや管理会社と密に連携して、用途・構造・延床面積・収容人数などをそろえ、専有部分の情報と合わせて届け出ることが必要です。

その後、消防署が**「防火管理が必要かどうか」**を判断し、要件を満たせば防火管理者の選任や消防計画の作成へと進みます。こうしたプロセスが整うことで、火災リスクから人命や財産を守る防火体制ができあがるのです。

6-1.最初の一歩が重要

開業や業務開始スケジュールに追われてしまうと、こうした届出を後回しにしてしまいがちですが、消防法令を順守せずに営業を始めると、いざというときに大きなリスクを抱えることになります。必ず「防火対象物使用開始届出書」提出を計画に組み込み、スムーズに手続きを進めましょう。

6-2.オーナー・テナント間の協力が不可欠

建物未登録のケースでは、テナントだけでなくオーナー・管理会社の協力がないと情報を揃えるのは難しいです。**「建物全体の安全を確保する」**という姿勢で、互いに協力し合うことで、消防署からも正確な助言を得やすくなります。

【おわりに】

テナント入居時の消防手続きは、面倒に感じるかもしれませんが、火災が起こった際の被害を最小限にとどめるためには欠かせない取り組みです。特に建物が未登録である場合は時間と手間が増えますが、その分安全性のレベルアップにもつながります。

「建物オーナーとの連携」「消防署への適切な届け出」「防火管理の有無の確認・対応」――この3つをしっかり押さえておけば、新オフィスや店舗のスタートも安心です。ぜひこの記事を参考に、十分な準備を行って快適で安全な事業運営を実現してください。

東京の消防防災手続支援ステーションでは、お困りごとをお持ちのお客様をしっかりとサポートします。

東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

お電話でもお問合せいただけます