はじめにに

建物の火災予防と安全確保のためには、適切な**「消防計画」**を作成し、所轄消防署に届出ることが必要です。消防計画は一度作成して終わりではなく、管理者の変更や防火管理体制の変更などに応じて適宜更新しなければなりません。

この記事では、消防計画の作成が必要な場合と届出の要件、消防計画の種類、そして作成・変更時のポイントについて詳しく解説します。

1. 消防計画の作成・変更が必要な場合

消防計画作成(変更)届出は、以下の場合に作成し、所轄消防署長に届け出ることが必要です。

✅ 消防計画の新規作成が必要な場合

- 新築ビル等、新たに防火管理義務対象物となった場合

- 貸しビル等にテナントとして入居した場合

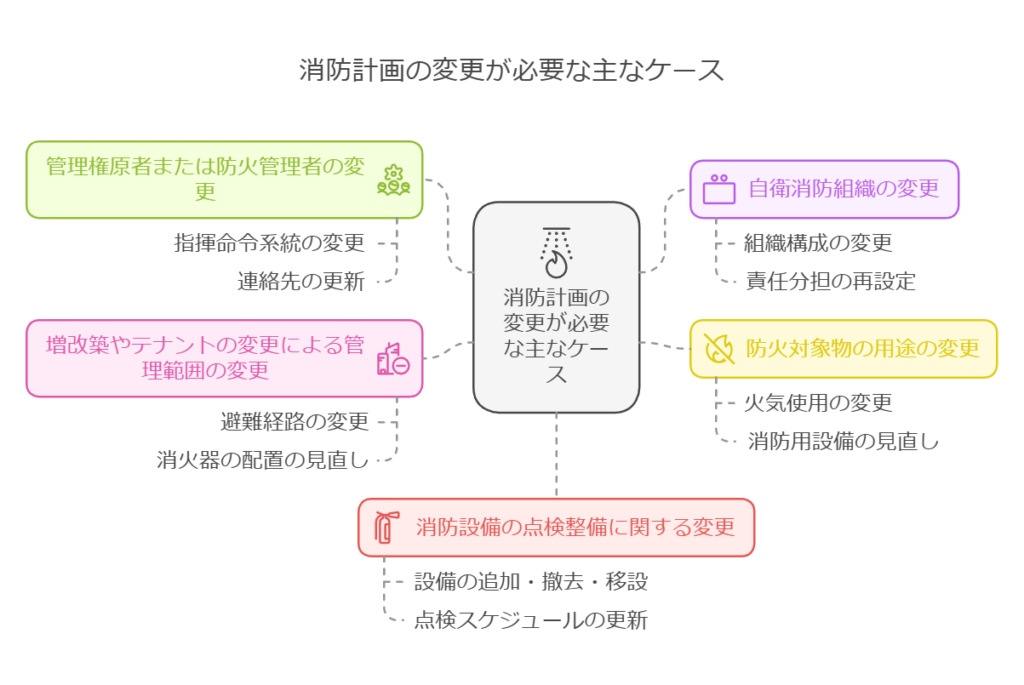

✅ 消防計画の変更が必要な場合

一度消防計画を作成・届出しても、以下のような場合には消防計画を変更する必要があります。

- 管理権原者または防火管理者の変更

- 自衛消防組織の変更や組織の長の変更

- 防火対象物の用途の変更

- 増改築、テナントの増床・減床による管理権原の変更

- 消防設備や避難施設の点検整備に関する変更

- 防火管理業務の一部を委託した場合の受託者・受託範囲の変更

2. 消防計画の種類

消防計画には、防火管理計画・防災管理計画・工事中の消防計画・全体についての消防計画の4つの種類があります。

✅ 1. 防火管理に係る消防計画

各防火対象物やテナントにおいて、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするために策定されます。

📌 主な内容

- 消防計画の適用範囲

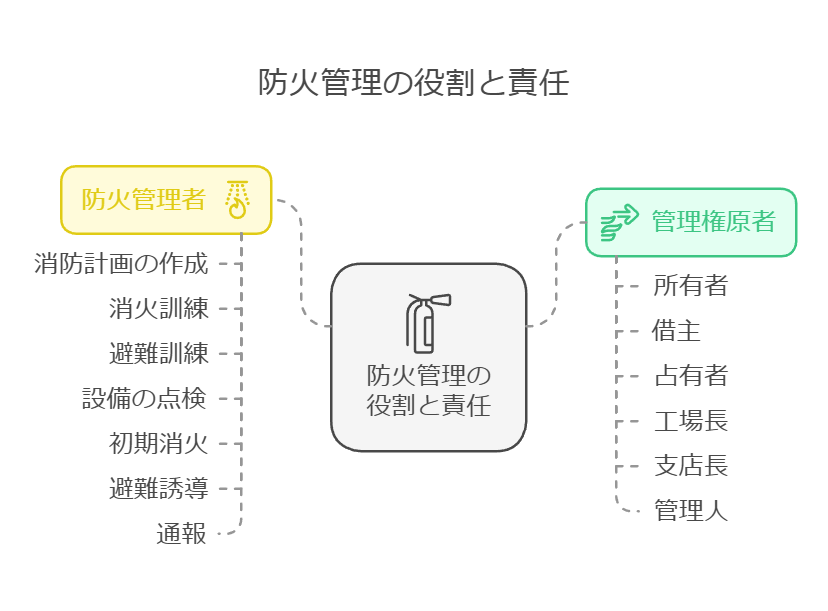

- 防火管理者の業務と権限

- 収容人員の適正管理

- 防火・防災教育

- 消防設備の点検・整備

- 避難施設の維持・管理

- 自衛消防の組織と訓練の実施

- 防火管理業務の一部委託

✅ 2. 防災管理に係る消防計画

高層建築物や大規模建築物では、地震や火災などの災害に備えた防災計画が求められます。

📌 主な内容

- 地震に備えた事前計画

- 地震発生時の対応計画

- 施設再開までの復旧計画

- 自衛消防の対応

東京都では震災対策条例に基づき、帰宅困難者対策のための計画策定が義務付けられています。

✅ 3. 工事中の消防計画

工事中の建物は、通常の運用時よりも火災の危険性が高まるため、特別な消防計画を作成しなければなりません。

📌 必要なケース

- 建築基準法第7条の6に基づき仮使用する場合

- 消防設備の増設・移設工事で、一時的に設備の機能が停止する場合

📌 代替措置の例

- 消火設備の停止期間中に消火器・水バケツを設置

- 避難経路の明確化

✅ 4. 全体についての消防計画

雑居ビルや高層ビルでは、建物全体の防火管理を統括するために、**「統括防火管理者」**が選任され、全体の消防計画を作成する必要があります。

📌 届出の流れ

- 管理権原者が協議して統括防火管理者を選任

- 統括防火管理者が全体の消防計画を作成・届出

3. 消防計画の届出方法

消防計画の作成・変更の届出は、防火管理者または行政書士が作成し、所轄の消防署へ提出します。

📌 届出の方法

- 届出書の作成(様式は各都道府県の消防本部サイトからダウンロード可能)

- 東京消防庁では電子申請も可能

4. 消防計画の規模分類

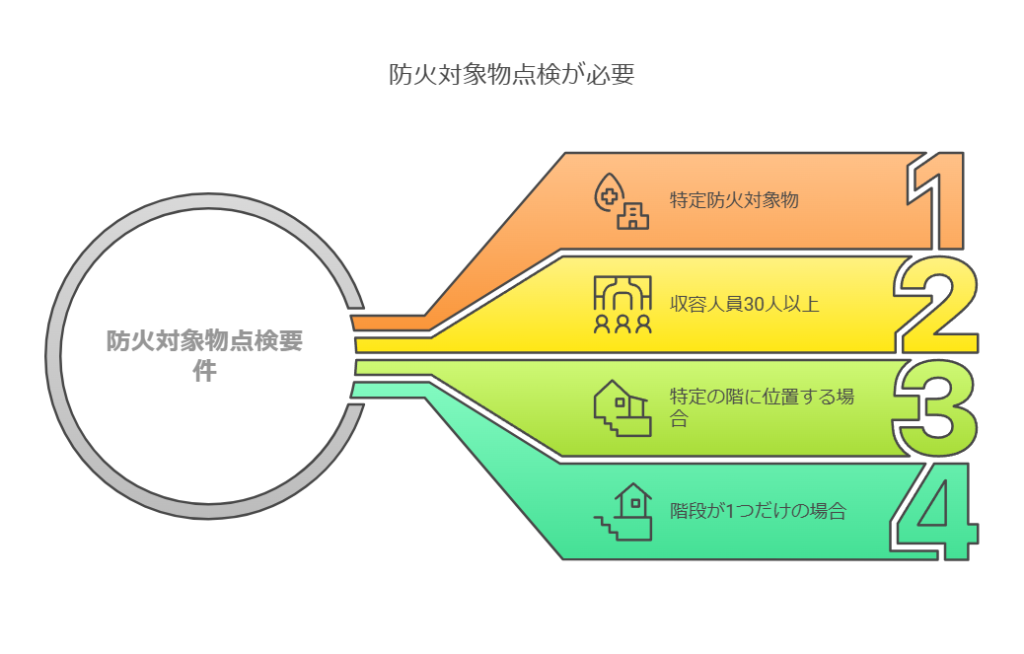

消防計画は、その収容人員の規模によって、以下のように分類されます。

| 規模 | 収容人員 |

|---|---|

| 小規模 | 30人未満 |

| 中規模 | 30人以上100人未満 |

| 大規模 | 100人以上 |

📌 収容人員の算定方法

- 施設の用途や面積をもとに、消防法に定められた基準で算定

【参照 収容人員の算定方法とは?――用途別の計算ポイント】

5. まとめ

✅ 新築ビルやテナント入居時には、消防計画の作成と届出が必須。

✅ 防火管理者や設備の変更があった場合も、消防計画を更新する必要がある。

✅ ビル全体の防火管理が必要な場合は、統括防火管理者を選任し、全体の消防計画を作成する。

✅ 消防計画の作成は、防火管理者または行政書士に依頼するとスムーズ。

消防計画の作成や届出についてお困りの際は、経験豊富な行政書士に相談することをおすすめします。安全な職場・施設を維持するために、適切な消防計画を策定し、しっかりと運用していきましょう!

東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

お電話でもお問合せいただけます