【はじめに】

火災は人命や財産に甚大な被害をもたらす恐れがある重大な災害のひとつです。日本においては、消防法(昭和 23 年法律第 186 号。以下「法」という)をはじめ、同法を運用するために定められた消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号。以下「令」とい

【はじめに】

火災は、人命や財産だけでなく、社会活動全体に大きな打撃を与える危険な災害の一つです。日本では、この火災による被害を最小限に抑えるために、消防法(昭和 23 年法律第 186 号。以下「法」という)を中心とした法令体系が整備されています。法の運用を具体的に示すために設けられているのが、消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号。以下「令」という)や、消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号。以下「規則」という)であり、これらは建物の用途や構造、設備の基準をより詳細に定めるものです。

しかし、法令の存在を知っていても、その内容を十分に理解していないために適切な対策が取られず、万一の火災で大きな損害を被るケースが後を絶ちません。本記事では、火災予防において特に重要となる「令別表第1」による用途区分や「防火対象物」の概念、「危険物」や「特定防火対象物」の定義などをわかりやすく整理し、さらにこれらの情報を一元的に管理する「防火対象物台帳」の役割について解説します。法令が定める防火管理体制を理解し、日常的に適切な対策を講じることが、火災被害を防ぐ大きな一歩となるでしょう。

1.消防法・令・規則の位置づけと概要

1-1.消防法(法)

消防法は、火災の予防や鎮圧、被害の軽減を目的として昭和 23 年に制定されました。社会の変化に伴い、幾度となく改正が行われていますが、その根底には「人命・財産を守る」という明確な使命があります。具体的には以下のような事項が規定されています。

- 火災予防のための基本的な基準

- 火災時の通報・避難・消火活動に関する義務と手順

- 防火管理者や消防計画の必要性

- 消防機関と自治体の責務

1-2.消防法施行令(令)・消防法施行規則(規則)

消防法の条文は大枠の方針や基本的な考え方を示すものが多いため、その内容をより具体的に示すのが令と規則です。例えば、建物に求められる防火設備の基準、危険物を取り扱うための免許や貯蔵施設の構造要件などが詳しく定められています。これによって、建物の設計・管理を担う人々は具体的な基準を参照しながら安全対策を講じることができます。

2.令別表第1と用途区分

2-1.令別表第1の役割

消防法施行令には、建築物等を用途別に区分した「令別表第1」が設けられています。これは、多種多様な建物の防火対策を合理的に進めるために欠かせない基礎となるもので、主な区分には、劇場や映画館、百貨店、飲食店、学校、病院、共同住宅、倉庫などが含まれています。建物の用途によって、火災時の危険度や避難の難易度は大きく異なるため、それぞれに応じた防火設備や管理体制が必要となります。

2-2.用途区分が防火管理に与える影響

例えば、劇場や映画館、飲食店など多くの人が長時間滞留する施設では、火災が起きた際に一斉に避難が必要になるため、避難通路の広さや誘導灯の設置、スプリンクラーの整備といった厳格な防火措置が求められます。一方、倉庫や工場など人の滞在が比較的少ない場所でも、危険物を大量に扱う場合には別の観点から厳重な規制がかかります。このように、令別表第1によって建物の用途を明確化することで、必要な消防対策の方向性を見誤らないようにしているのです。

3.防火対象物とは

3-1.防火対象物の定義

消防法第2条第2項では、「防火対象物」を以下のように定義しています。

山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物

多くの人が「防火対象物」と聞くと、主に建築物を思い浮かべるかもしれませんが、実際には山林や船舶も含まれ、さらに工作物の付属物まで幅広く対象となります。また、「舟車」とは、船舶安全法の適用を受けない端舟(はしけ)や被曳舟(ひえいしゅう)、車両などを指します。これらも火災が起これば大きな被害が生じうるため、消防法の視野に含まれているのです。

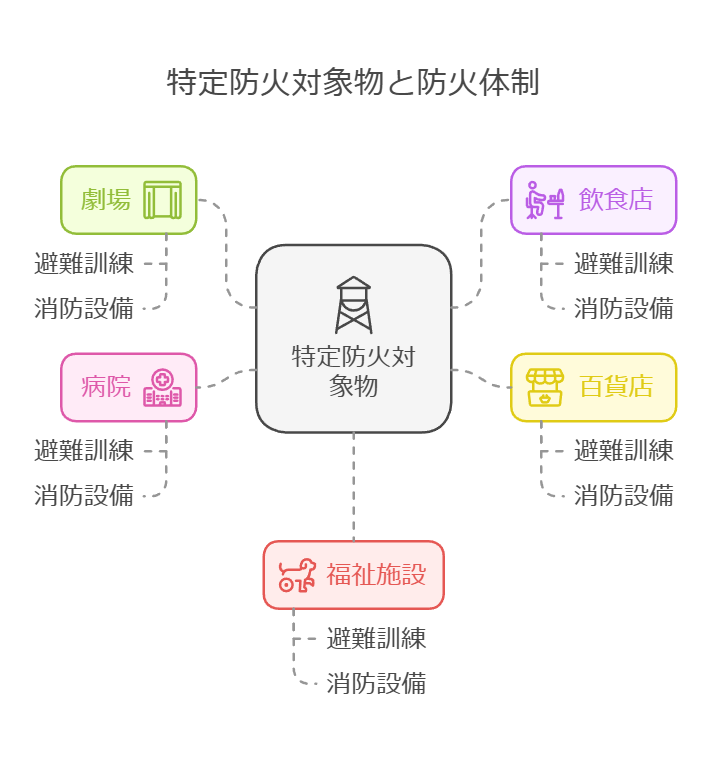

3-2.特定防火対象物

特に、不特定多数の人が利用する建物は火災時の人的被害が大きくなる傾向があることから、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16 の2)項及び(16 の3)項に掲げられるものを「特定防火対象物」として、厳格な防火体制を要求しています。これには劇場、飲食店、百貨店、病院、福祉施設などが含まれ、避難訓練の実施や消防設備の設置基準、定期的な点検報告など、法令上のルールがより厳しく設定されています。

4.関係者・関係のある場所・危険物の定義

4-1.関係者

消防法第2条第4項では、防火対象物や消防対象物を所有・管理・占有する者を「関係者」と定義しています。建物のオーナーはもちろん、テナントや借主、運営管理を委託された会社なども該当します。言い換えれば、火災予防や初期消火の責任は所有者だけでなく、実質的に施設を使用している人々も等しく負うという考え方です。これにより、誰か一人が責任を押し付けられるのではなく、関係者全員が危機意識を共有することが求められます。

4-2.関係のある場所

同法第2条第5項の「関係のある場所」は、防火対象物や消防対象物がある場所を指します。具体的には、建物が建っている敷地やその周囲の通路など、避難や消火活動が必要となる範囲全体を含みます。ここでの管理不備が火災時の避難障害につながる場合もあるため、建物内部だけでなく、外部の環境や隣接施設との境界にも注意を払う必要があります。

4-3.危険物

「危険物」は消防法第2条第7項で、法別表第1に掲げる品名欄と、それに対応する性質欄に記載された性状を有するものと定義されます。ガソリンやシンナー、アルコール、可燃性ガスなど、その取り扱いを誤ると爆発や大規模火災を引き起こす恐れのある物質が該当します。危険物を貯蔵・取扱いする施設は、危険物取扱者免許を有する人材を配置したり、構造基準を満たした専用倉庫を設置したりと、一般的な建物以上に厳密な管理が義務づけられています。

5.防火対象物台帳の意義と活用

5-1.防火対象物台帳の概要

「防火対象物台帳」は、令別表第1で区分された防火対象物に関する情報を集約し、紙または電子形式で管理する仕組みです。ここには、建物の所在地や構造、用途、設置されている消防設備の種類と点検結果、危険物の有無、さらには過去の火災事故歴や防火管理者の情報などが記録されます。これにより、建物の防火上のリスクを可視化し、必要な改善や点検をタイムリーに実施することが可能になります。

5-2.台帳が果たす役割

- 消防機関による指導・監督

消防署などの行政機関が防火対象物台帳を活用することで、建物の防火状況や課題を把握し、指導や監督を適切に行うことができます。特に、大規模商業施設や病院など多くの人が集まる場所では、定期的な立ち入り検査と台帳の確認を通じて火災リスクの低減を図ります。 - 所有者や管理者の自主防火管理

防火対象物台帳を整備することで、建物のオーナーや管理者は自身の施設がどのような防火設備を必要としているか、どのような点検が義務づけられているかを一目で確認できます。万一、法令違反が発覚すれば、是正勧告や改善命令、場合によっては罰則の適用を受ける可能性もあるため、日頃から台帳を活用して点検や補修を計画的に行うことが重要です。 - 防災訓練の計画と実施

台帳に記載された情報をもとに、避難経路や非常口の位置、スプリンクラーや消火器の配置などを把握しやすくなります。これにより、緊急時の避難経路の確保や誘導体制の構築など、防災訓練の具体的なシナリオを作成しやすくなります。日常的に訓練を実施し、建物利用者や従業員がスムーズに行動できるようにしておくことこそが、火災被害を最小限に抑えるカギです。

6.実務上のポイントと注意点

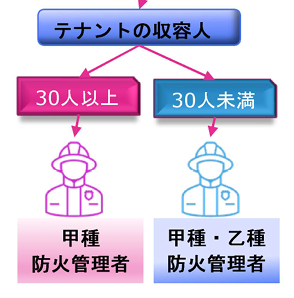

6-1.防火管理者の選任と消防計画の作成

特定防火対象物や一定規模以上の建物では、防火管理者を選任し、消防計画を作成することが義務づけられています。防火管理者は、消防計画の策定や実行、設備点検の実施、防災訓練の指揮など多岐にわたる業務を担います。防火対象物台帳を活用しながら、必要な設備や訓練スケジュールを管理することが求められます。

6-2.点検の定期性と専門家への依頼

消防設備や危険物の取扱いに関する点検は、一度行えばよいわけではなく、定期的(年1~2回程度が多い)に実施する必要があります。特に、スプリンクラーや自動火災報知設備などのように、専門的な知識が必要な設備は、有資格者や専門業者に依頼するケースが一般的です。点検結果は防火対象物台帳に記録し、適切に保管・報告しましょう。

6-3.法令改正への対応

消防法や令、規則は社会情勢や技術の進歩に応じて改正が加えられます。防火管理者や施設管理者は、行政機関や業界団体の情報発信を常にチェックし、新たな規定や基準が示された場合には、速やかに防火対象物台帳の更新や設備の改修を行うことが重要です。

7.まとめ

消防法、令、規則による防火管理の枠組みは、一見すると複雑に感じられるかもしれません。しかし、その根底には「火災による被害を最小限に抑え、人命と財産を守る」というシンプルかつ非常に重要な目的があります。建物の用途区分を明確にする「令別表第1」、あらゆる工作物や船舶などを広く含む「防火対象物」の概念、そして「特定防火対象物」や「危険物」の定義といった各種の区分は、建物や物品の性質に合わせたきめ細やかな防火対策を講じるために欠かせない指針を提供しています。

さらに、これらの情報を一元管理する「防火対象物台帳」の整備と活用こそ、法令遵守と実践的な防火管理を結びつける要となります。台帳を定期的に更新し、消防設備の点検記録や訓練内容を蓄積しておけば、万が一火災が発生したときの被害を最小限に抑えられるだけでなく、平時の段階で潜在的リスクを洗い出し、トラブルを未然に防ぐことができます。

火災は、建物の種類や運営形態に関係なく、いつどこで起きても不思議ではありません。だからこそ、法令が定める基準を単なる「お墨付き」にとどめるのではなく、日常の点検や訓練、そして台帳の活用を通じて実のある防火管理体制を構築することが不可欠です。施設を利用する人々の安全を守るためにも、ぜひ今回紹介したポイントを参考に、火災予防の取り組みをさらに強化していただければと思います。

o1

消防計画の作成・変更消防署への届出書作成は、防火管理に精通した行政書士にお任せください。

行政書士萩本昌史事務所

東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

お電話でもお問合せいただけます