のメリット-visual-selection.png)

~認知症対策や将来の財産管理を考えるとき、どちらを選ぶべき?~

【はじめに】

日本では高齢化が急速に進み、多くの方が「親の認知症対策はどうすればいいの?」「自分の判断能力が低下したときに財産管理はどうなるの?」といった不安を抱えるようになりました。介護や医療、生活の支援が必要になったとき、預貯金や不動産といった財産を誰が、どのように管理していくべきか――その大きなテーマに対応するのが「家族信託(民事信託)」と「任意後見制度」です。両者は共に、将来の財産管理や意思能力低下に備える制度として注目を浴びていますが、それぞれの仕組みや得意とする分野、費用や手続きの流れなどには違いがあります。

本記事では、家族信託(民事信託)と任意後見制度の基本的な特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。加えて、どんなケースでどちらの制度を使うのが望ましいのか、あるいは両制度を併用するメリットなどもご紹介します。今後のライフプランを考えるうえで、ぜひ参考にしてみてください。

1.家族信託(民事信託)とは?

1-1.家族信託(民事信託)の基本構造

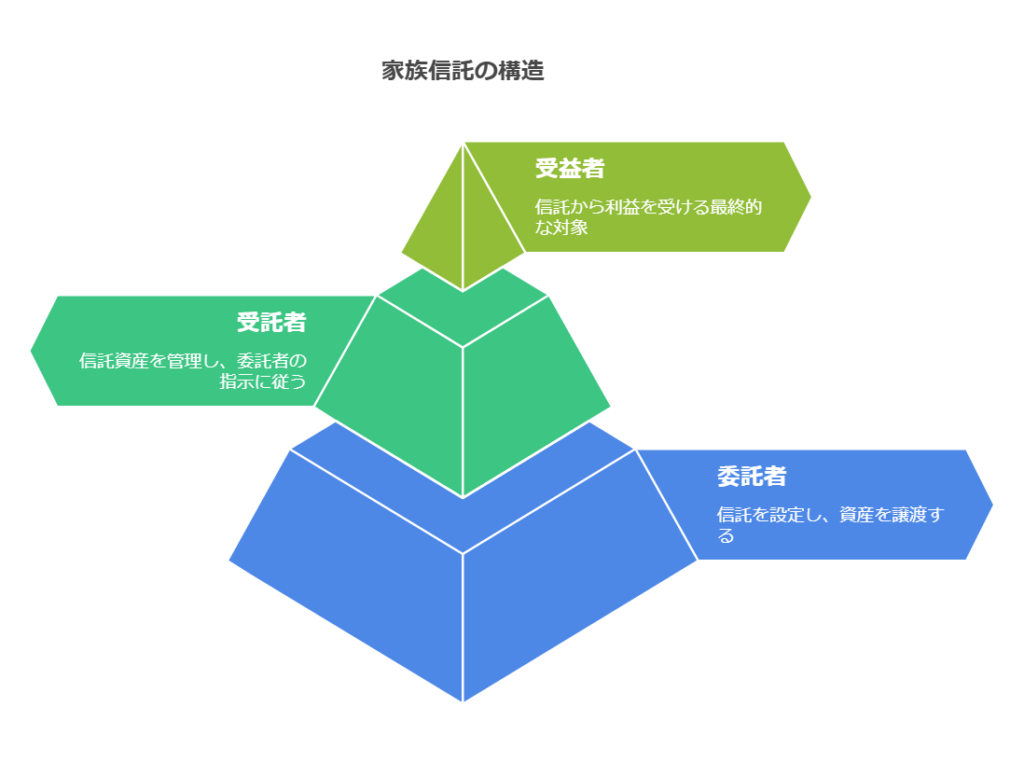

家族信託は、委託者(財産の所有者)が、受託者(信頼できる家族や親族)に財産の管理・運用を任せる契約です。最も多いパターンは、親(委託者)が子(受託者)に不動産や預貯金などの財産を信託して、親(または別の家族)を受益者とする形です。

- 委託者:財産の元々の持ち主

- 受託者:信託財産を名義変更して管理・運用を行う人

- 受益者:財産から生じる利益(賃料や配当など)を受け取る人

多くの場合、委託者 = 受益者という形をとりますが、二次受益者を設定して相続対策に活かすなど、契約内容に柔軟性が高いのが特徴です。

1-2.家族信託(民事信託)の大きな特徴

- 財産凍結リスクの回避

受託者が名義人となるため、委託者が認知症などで判断能力を失っても、受託者が代わりに財産を動かせます。これにより、不動産の売却や活用をスムーズに続けられ、いわゆる「財産凍結」を回避しやすくなります。 - 契約設計の自由度が高い

家族信託は信託法に基づいて行われるため、受益者を複数設定したり、二次受益者を決めたりと、相続・承継の仕組みをかなり自由に設計できます。 - 家庭裁判所の関与が少ない

家族信託の契約は通常、公正証書で作成されますが、後見制度のように家庭裁判所が常時監督するわけではありません。手続き自体は比較的スムーズに進む場合が多いです。

1-3.家族信託(民事信託)のデメリット

- 受託者選びの難しさ

財産の名義が受託者に移るため、不正や管理不備のリスクはゼロではありません。十分に信頼できる相手が見つからない場合には、導入が難しい面があります。 - 費用や契約内容の複雑さ

公正証書作成費や登記費用、専門家への報酬などが発生します。さらに、契約内容は細部まで法的に詰める必要があるため、自力での作成はハードルが高いのが実情です。 - 委託者本人が自由に財産を使えなくなる場合がある

不動産や預貯金が受託者の名義になるため、委託者が直接に財産を動かすことはできなくなります。設計によっては柔軟な使用も可能ですが、契約時の設計が重要です。

2.任意後見制度とは?

2-1.任意後見制度の基本的仕組み

任意後見制度は、まだ判断能力がある段階で「将来の後見人」をあらかじめ指定しておき、本人の意思能力が低下した際に後見を開始する仕組みです。

- 本人(契約締結時):しっかりと意思能力がある状態で、自分が信頼できる人物を「任意後見人」に選び、どのような権限を付与するかを決める。

- 任意後見人候補:家族や親族、弁護士、司法書士、行政書士など、財産管理や身上監護を行う立場になる人。

2-2.任意後見制度の大きな特徴

- 裁判所の監督下で後見人が活動する

実際に本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらい、任意後見人の活動をチェックします。これにより、不正やトラブルのリスクをある程度抑えられます。 - 身上監護もカバー

任意後見の範囲は財産管理だけでなく、介護施設の契約や医療方針の検討など身上監護も含むため、生活全般のサポートが期待できます。

2-3.任意後見制度のデメリット

- 発効までのタイムラグ

任意後見契約を結んでいても、実際に後見が開始されるのは、本人の判断能力が低下し、かつ裁判所が「任意後見監督人」を選任した後です。それまでの間に財産管理が必要になった場合、対応が遅れる恐れがあります。 - 裁判所への申立などの手間

後見開始時には裁判所に申立を行い、審判を経て任意後見監督人が選ばれるまで手続きが必要になります。すぐに財産を動かせるわけではありません。 - 財産の運用・処分には限界がある

任意後見の内容は「代理権の行使」が中心となり、家族信託のような積極的な財産承継対策(たとえば二次受益者を設定するなど)には向きません。

3.家族信託と任意後見のメリット・デメリット比較

3-1.家族信託(民事信託)が向いているケース

- 不動産や事業用資産がある方

認知症などで判断能力が低下した際にも、不動産を売却したり有効活用したりしたい場合には家族信託のスピード感が活きます。 - 相続・財産承継まで見据えたい

信託契約で二次受益者を設定すれば、委託者が亡くなった後の承継先も指定できます。相続対策を含めた綿密な財産管理が可能です。 - 家庭裁判所の介入を最小限にしたい

任意後見や法定後見のように裁判所の監督がないため、比較的早く・自由に契約を作り上げられます。

3-2.任意後見制度が向いているケース

- 身上監護をしっかりカバーしたい

財産管理だけでなく、介護施設への入所手続きや医療同意などの生活面のサポートが重視される場合に適しています。 - 裁判所の監督を受けたい

後見人が不正をしないか心配な場合、裁判所が選任した監督人の存在によりトラブルを抑えやすいです。 - 費用を抑えつつ必要なときに後見を開始したい

任意後見契約は公正証書で作成するものの、家族信託のように登記費用や不動産の名義変更費用が発生するわけではありません。ただし、後見開始時に裁判所申立の手続きが必要です。

4.家族信託と任意後見の併用は可能?

実は、家族信託と任意後見は併用することもでき、両方の制度の強みを上手に活かす方法があります。たとえば、大きな資産(不動産や事業用資産)を家族信託で管理し、財産凍結を防ぎつつ、身上監護(生活支援・医療契約)については任意後見で対応する、といった設計です。

- 家族信託:財産を柔軟に管理・処分したい、相続対策もしたい

- 任意後見:身上監護や生活支援を含め、裁判所の監督下で安全に後見を行いたい

双方の利点を掛け合わせることで、総合的な安心を得ることができるでしょう。ただし、併用する場合も契約内容が複雑になりやすいため、専門家のアドバイスを受けながら制度設計を行うのがおすすめです。

5.まとめ:自分に合った制度を選ぶために

高齢化や認知症のリスクを見据えると、「将来の財産管理」や「介護・医療の手配」をどうするかは、避けては通れない課題です。家族信託(民事信託)と任意後見は、それぞれ異なるメリット・デメリットを持ちながら、財産や身上監護をサポートする心強い制度といえます。

- 家族信託(民事信託)

- 財産凍結リスクの回避

- 不動産・事業用財産の管理や相続対策に強い

- 裁判所の監督なし、契約の自由度が高い

- 任意後見制度

- 裁判所の監督下で安心感がある

- 身上監護(介護・医療)を含めた総合的サポート

- 契約自体は公正証書で比較的容易に作成可能(ただし発効に裁判所申立が必要)

5-1.こんな人は家族信託向き

- 「認知症になっても、不動産を積極的に活用・売却したい」

- 「相続財産の分配や二次受益者を指定して、柔軟に財産を承継したい」

- 「家庭裁判所の関与は避けつつ、スピーディーに契約を結びたい」

5-2.こんな人は任意後見向き

- 「財産管理だけでなく、身の回りの世話や介護サービスの契約なども任せたい」

- 「裁判所の監督を受けて、後見人の不正リスクを抑えたい」

- 「発効までは余計な費用をかけたくない(不動産登記などが不要)」

5-3.専門家へ相談しよう

家族信託にしても任意後見にしても、契約内容や対象財産が複雑になる場合が少なくありません。行政書士、司法書士、弁護士、税理士など、それぞれの専門分野の知見が必要になるケースもあります。

- 家族信託:信託契約書、公正証書、登記申請など

- 任意後見:公正証書による契約締結、発効時の裁判所申立

財産が多岐にわたる場合や複数の家族が関わるケースでは、事前に専門家のサポートを受けてトラブルを回避するのが賢明です。

締めの言葉

家族信託(民事信託)と任意後見制度は、高齢化が進む現代社会でますます重要度を増しています。大切なのは、「自分がどんなリスクに備えたいのか」を明確にすることです。財産管理が中心なのか、あるいは生活・介護のサポートがメインなのか、相続対策を含めて考えたいのか――それぞれのニーズに合わせて、最適な制度を選びましょう。

加えて、家族信託と任意後見は併用可能であり、自分や家族の状況に合わせたオーダーメイドの対策ができるのも利点です。煩雑な法律や手続きを独力で把握しようとすると難しいことも多いため、必要に応じて専門家を活用するのがおすすめです。

自分自身や家族が将来、認知症や病気などによって思うように動けなくなったとしても、事前に備えておけば安心して暮らしを続けられます。家族の絆や財産を守るためにも、早めの段階から家族信託(民事信託)や任意後見制度について検討してみてはいかがでしょうか。

ご相談はお気軽に行政書士萩本昌史事務所まで、およせください。

東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

お電話でもお問合せいただけます