はじめに

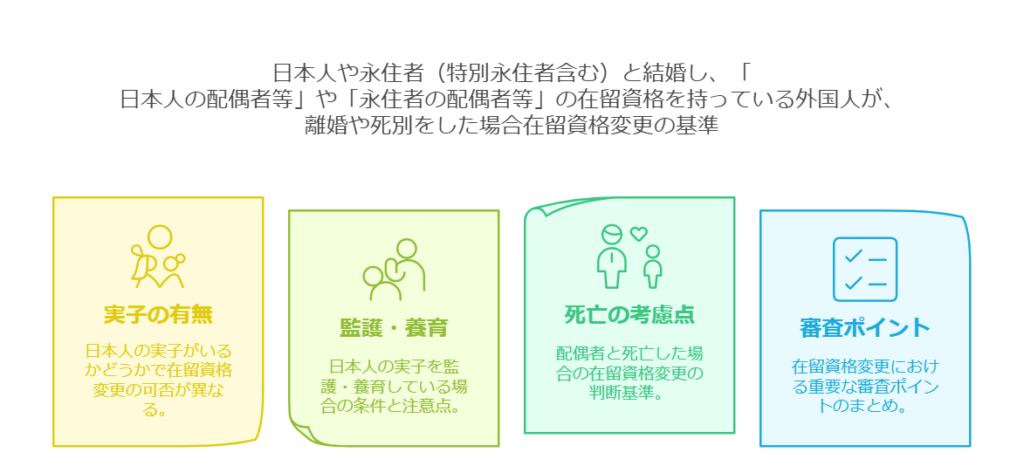

日本で日本人や永住者(特別永住者含む)と結婚し、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が、離婚や死別をした場合に、日本に引き続き在留できるかどうかは、多くの方にとって重要な問題です。

特に、定住者の在留資格への変更が可能かどうかは、本人の状況や要件を満たすかによって異なります。本記事では、定住者への在留資格変更の可否を決定する基準や条件について詳しく解説します。

1. 日本人の実子がいる場合といない場合の違い

在留資格変更の可否は、申請者が日本人の実子を監護・養育しているかどうかによって大きく異なります。

✅ 1-1. 日本人の実子を監護・養育している場合

日本人の実子を監護・養育している場合には、定住者の在留資格への変更が認められる可能性が高くなります。

📌 要件:

- 生計を営むに足りる資産または技能を有していること

- 日本人との間に出生した子を監護・養育していること

- 日本人の実子の親権者であること

- 相当期間、実子を監護・養育していること

⚠️ 注意点:

- 実子を本国の親に預けるなどして、日本で自ら監護・養育しない場合には、在留資格の変更は許可されません。

📌 実子の定義

- 嫡出・非嫡出は問わない(出生時点で父または母が日本国籍を有していること)

- 非嫡出子(婚姻外の子)の場合、日本人の父による認知が必要

✅ 1-2. 日本人の実子を監護・養育していない場合

日本人の配偶者や永住者と離婚・死別したが、日本人の実子を監護・養育していない場合、在留資格の変更はより厳しい審査を受けることになります。

📌 必要条件:

- 日本人や永住者と正常な婚姻関係にあり、相当期間、家庭生活を送っていたこと

- 生計を営むに足りる資産または技能を有していること

- 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有していること

- 通常の社会生活を営むことが困難でないこと

- 公的義務(税金・年金など)を履行している、または履行の見込みがあること

📌 日本語能力について

- 特定の日本語能力試験の合格は必須ではないが、基本的な日本語能力は求められる

📌 婚姻期間について

- 婚姻期間の長さは一定年数以上と機械的に決まっているわけではない

- 離婚の経緯や日本社会への定着度も考慮される

- 死別の場合、夫婦関係を解消する意思が全くなかった場合は考慮される

⚠️ 注意点: 短期滞在で入国し、日本人と結婚後「日本人の配偶者等」の在留資格を取得したが、1年3か月後に協議離婚したケースでは、日本での在留歴が短く、日本社会への定着性がないとして、定住者への在留資格変更が不許可となった事例があります。

2. 死別の場合の考慮点

配偶者と死別した場合、日本での在留歴や生活基盤、社会への適応状況が重要な判断基準となります。

📌 考慮されるポイント

- 夫婦としての婚姻関係が実質的に存在していたか

- 日本での生活歴が長いか、日本社会に適応しているか

- 生計を維持できるだけの収入や資産があるか

- 社会的に自立しているか

死別の場合は離婚と異なり、本人の意思とは関係なく婚姻関係が解消されたため、定住者の在留資格変更が許可される可能性は比較的高くなります。

3. まとめ

✅ 日本人の実子を監護・養育している場合、定住者の在留資格変更が許可される可能性が高い。

✅ 実子を本国に預けるなど、日本国内で監護・養育していない場合は許可されない。

✅ 日本人や永住者の配偶者と離婚・死別した場合、婚姻期間や日本社会への定着度、生計能力などが審査される。

✅ 死別の場合は、夫婦関係の実態が重視され、許可される可能性が高い。

✅ 日本語能力や公的義務の履行状況も重要な審査ポイント。

在留資格の変更を希望する場合は、入管手続きに精通した行政書士に相談することをおすすめします。

確実な申請のために、事前に必要書類を揃え、十分な準備を行いましょう!

東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

お電話でもお問合せいただけます

」の在留資格で在留中の外国人が転職後、研修期間中に現場作業を経験することが可能か-visual-selection.png)

-visual-selection-1024x749.png)