1.防火管理者制度の概要

1-1.防火管理者とは?

「防火管理者」は、消防法に基づき、一定規模以上の建物や防火対象物(劇場、ホテル、学校、病院、事務所など)において選任が義務づけられている防火対策の責任者です。

建物や施設の所有者・管理者・占有者などが任命する形になり、防火管理者が中心となって「消防計画の作成」や「避難訓練の実施」、「消防用設備等の維持管理」、「防火意識の啓発」などを行います。これにより、火災のリスクを低減するとともに、万が一火災が起きた際にも被害を最小限に抑えることを目的としています。

1-2.防火管理者を置かなければならないケース

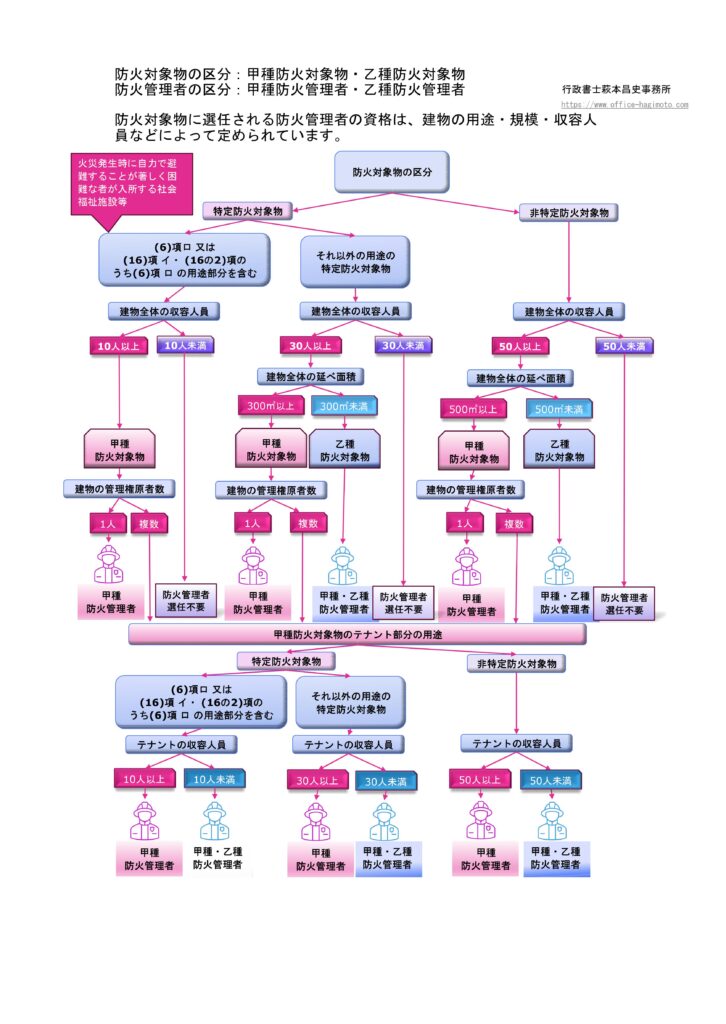

法律上、すべての建築物に防火管理者が必要というわけではありません。建物の用途や規模、収容人員の多寡などに応じて、防火管理者を選任する義務が生じるかどうかが決まります。たとえば、多数の人が利用する劇場やショッピングセンター、飲食店、また宿泊施設や病院などは火災時に逃げ遅れが発生しやすいため、防火管理者を選任して厳重な防火体制を敷くことが法律によって求められます。

2.防火管理者の資格要件

防火管理者の資格要件は、「職務的要件」と「知識・技術的要件」という二つの観点から定められています。以下に示すのは、消防法施行令第3条や関連する省令・規則などに基づく内容です。

2-1.職務的要件

政令第3条第1項

「防火管理者は、防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものでなければならない。」

この規定は、単に防火管理の知識があるだけではなく、実際に組織や施設の運営において一定の権限や指示命令系統を持つ人が防火管理者となることを求めるものです。火災を防ぐためには、職場や建物全体の協力が欠かせませんが、具体的な指示を出して設備の点検や訓練を実施するためには、管理や監督を行える立場が必要だからです。

2-2.知識・技術的要件

「知識・技術的要件」は、防火管理上の専門知識や技能を有しているかどうかを確認するための要件です。以下に列挙する者は、防火管理者としての資格を有するものとされています。

- 市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者

- 消防職員としての経験に加え、管理や監督の役職歴があるため、高度な防災知識や指導力が期待できます。

- 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者

- 職場の安全衛生管理に責任を持ち、危険予知やリスクアセスメントに精通している立場の人が該当します。

- 防火対象物点検資格者講習を修了し、免状の交付を受けている者

- 消防法令に基づく講習を受講し、修了試験に合格することで交付される免状を保持している人です。

- 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者

- 危険物の取り扱いに関する高い知識を持ち、安全管理の責任を負う危険物保安監督者と兼務可能なケースです。

- 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者

- 鉱山という特殊環境での安全保安管理の経験が活かされます。

- 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者

- 消防行政に携わる人のなかでも、一定の管理監督経験がある者が該当します。

- 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者

- 犯罪予防だけでなく災害対応においても指揮経験を持つことが期待されます。

- 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者

- 建築物の構造や消防設備についての専門的知識を有したうえで、防火管理の実務を経験しているため、総合的な判断力が期待できます。

- 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者

- 地域の消防活動の現場で知識や経験を積み、さらに指導的な立場にあったことを示します。

これらに加えて、「講習を修了した者」もまた防火管理者の資格を取得できます。後述する「甲種防火管理者」や「乙種防火管理者」のように、定められた講習を受講し修了試験に合格することで、防火管理者としての知識・技術を得ることが可能です。

3.甲種防火管理者・乙種防火管理者の違い

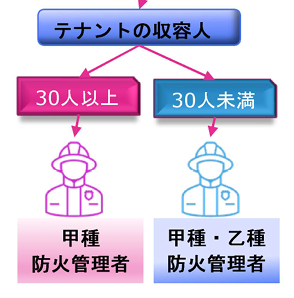

防火管理者には、主に「甲種」と「乙種」の二つの区分があります。これは、建物の用途や規模、収容人員などによって、より高度な知識を必要とする施設かどうかに応じて選任する防火管理者のレベルが変わる制度です。

- 甲種防火管理者

大規模な建物や、多数の人が利用する劇場、百貨店、病院、ホテルなど、火災時のリスクが大きい施設を対象としています。甲種防火管理者は、より専門的かつ高度な消防知識や対策が要求される場面で活動するため、講習内容も詳しく総合的です。 - 乙種防火管理者

甲種ほど大規模ではない施設、または火災時のリスクが比較的低い施設において選任されます。乙種防火管理者の資格講習は甲種に比べて受講時間や学習内容が少なく設定されており、より小規模な物件における防火管理が主なフィールドとなります。

なお、法令上は甲種防火管理者のほうがより範囲の広い施設で管理を行えるため、乙種では対応できない施設を兼任することはできません。 逆に、甲種の資格を持つ人は乙種の範囲の建物もカバーできる場合が多いため、自社や自施設の建物の実態に合わせて資格を選ぶことが重要です。

4.防火管理者の具体的な職務内容

防火管理者に課せられる主な業務は、多岐にわたります。ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。

- 消防計画の作成・整備

- 火災を未然に防ぐためのルール作りや、万が一火災が発生した場合の避難計画、消火活動の流れなどを定めた文書を作成します。建物の用途や構造を踏まえながら、適切な計画を整えることが不可欠です。

- 避難訓練や消防訓練の実施

- 計画だけでは意味がないため、実際に避難経路や消防設備を確認しながら訓練を行います。従業員や利用者が主体的に行動できるように、防火管理者が中心となって訓練を計画・実施し、問題点を洗い出して改善していきます。

- 消防用設備等の維持管理

- 消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー、誘導灯などの各種消防設備が正常に作動するよう、定期点検を行い、必要があればメンテナンスを指示します。また、古い設備の更新時期の検討や、設備配置の適正化も重要な任務です。

- 防火管理体制の構築・周知

- 大きな施設や事業所の場合、ひとりの防火管理者だけでは全体をカバーできないことも多々あります。そこで、防火管理補助者の選任や防火委員会の設置などを通じて、組織として防火意識を高め、日常的な巡回や点検を行える体制を整えます。

- 防火教育・啓発活動

- 従業員や施設利用者に対して、火災予防の重要性を周知したり、初期消火の方法を学ぶ機会を提供したりします。特にアルバイトやパートなど入れ替わりが激しい現場では、防火管理者が主導して定期的に教育を行うことが求められます。

5.防火管理者になるための流れ

では、実際に防火管理者として活躍するにはどのような道のりを歩めばよいのでしょうか。すでに前述したように、「職務的要件」を満たしたうえで、「知識・技術的要件」をクリアする必要があります。ここでは、もっとも一般的な方法である講習修了による資格取得の流れを簡単に示します。

- 講習の申込・受講

- 消防法令に基づいた防火管理者講習は、「甲種防火管理者講習」と「乙種防火管理者講習」に分かれています。自身が勤務する施設の規模や用途に合った講習を選び、消防機関や一般財団法人などが開催する講習会へ申し込んで受講します。

- 修了試験

- 講習の最終日に修了試験が行われます。法令や防火対策に関する基礎知識、実務に関する事例問題などが出題されるため、講習中にしっかり理解し、テキストを復習しておくことが大切です。

- 修了証の交付

- 試験に合格すると、「修了証」が交付されます。これによって甲種または乙種防火管理者としての資格を有することが正式に証明されるわけです。

- 防火管理者としての選任届出

- 資格を取得した後、実際に勤務先の建物などで防火管理者として選任される場合は、管轄の消防機関へ「防火管理者選任届」を提出します。なお、選任後は前述の業務を適切に遂行し、定期的な報告や点検を忘れずに行う必要があります。

6.防火管理者の重要性とメリット

6-1.火災を未然に防ぐ

防火管理者制度の最大の目的は、当然ながら火災を「起こさない」ための取り組みを徹底することです。消防計画や点検業務を通じて、火災の火種となり得る不備やミスを早期発見・改善することで、大きな災害を未然に防げる可能性が高まります。

6-2.被害の最小化

万が一火災が発生したとしても、避難経路や消火設備が整備され、利用者や従業員への周知がしっかり行われていれば、被害を最小限に抑えることができます。スプリンクラーが適切に作動すれば初期消火が成功し、人的被害や財産被害の拡大を防止できるでしょう。

6-3.法令違反リスクの回避

防火管理者の未選任や不適切な選任は、消防法令違反となり、最悪の場合は営業停止や罰則の適用を受ける恐れがあります。特に飲食店や商業施設などは、不特定多数の顧客が訪れるため、安全に対して厳しい社会的視線が向けられています。適正な防火管理者の配置は、対外的な信頼確保にもつながります。

6-4.企業イメージ・ブランド力の向上

安全対策が徹底されている事業所や施設は利用者からの評価も高くなります。防火管理者が中心となって日常的に点検や教育を実施し、防火への取り組みをアピールしていくことで、「信頼できる企業・施設」というプラスのイメージが定着しやすくなります。

7.防火管理者制度の今後と課題

7-1.社会情勢の変化への対応

近年は、大規模な複合商業施設や高齢者福祉施設、リモートワークの普及による働き方の多様化など、建物の用途や利用形態が多様化しています。こうした社会の変化に対応できるよう、防火管理者には新しい知識やスキルが求められています。消防法や関連法令も改正が進められており、定期的な情報収集とスキルアップが重要です。

7-2.人材不足の懸念

防火管理者には実務経験や一定の講習受講が必要なため、人材が不足しがちなケースも見受けられます。特に小規模事業所や地方の施設では、防火管理者を兼務する職員が他の業務と掛け持ちしなければならないことも多いです。防火管理が「形だけ」の存在にならないように、専門家を含めた組織的なサポートなどが望まれます。

7-3.防火意識の継続的な啓発

避難訓練や消防設備の点検は、一度やれば終わりという性質のものではありません。定期的な訓練と設備チェックが行われてこそ、いざというときに迅速に機能します。防火管理者だけでなく、建物を利用する全員が防火意識を高め続ける仕組みづくりが今後の大きな課題といえます。

8.まとめ

防火管理者の資格と役割、そして制度の背景について紹介してきましたが、最も大切なのは「人命を守る」という根本的な使命です。火災はいつ、どこで起こるか分からず、一度発生すれば建物や設備が焼失し、さらに尊い人命を奪う重大事故に発展します。だからこそ、防火管理者という専門的な立場の人が主導し、組織全体で火災防止に取り組むことが不可欠です。

- 職務的要件では、管理・監督の立場にあり、組織に指示を行える権限が求められます。

- 知識・技術的要件では、防火対象物点検資格者講習や危険物保安監督者など、多彩な取得ルートが整備されています。最も一般的な方法は「防火管理者講習を修了する」ことで、甲種防火管理者・乙種防火管理者の資格を得る形です。

- 防火管理者として選任された後は、消防計画の作成や定期点検、避難訓練の実施などを通じて、建物や施設の防火体制を常に最新かつ安全な状態に保つ義務があります。

また、社会情勢の変化や建築技術の進歩に伴い、消防法令も随時改正が行われています。防火管理者は取得した資格に安心するのではなく、常に最新情報をキャッチアップし、学び続ける姿勢が求められます。

組織の防火意識を高めることは、そこに働く人々や利用者の安全だけでなく、企業や施設のブランド力向上にもつながります。防火管理者は、その要となる重要な役割を果たす存在です。ぜひ本記事で得た情報を参考に、防火管理者の制度をより深く理解し、火災のない安全な環境づくりを実践していただければ幸いです。

〒157-0061 東京都世田谷区北烏山4-25-8-401

防火管理者の選任や届出書類作成、消防計画の作成サポートなど、防火管理に関するご相談を幅広く承っております。

「建物の用途や収容人員の確認をしたい」「複合用途ビルを所有しているが、どこまでが特定防火対象物にあたるか不明」など、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

お電話でもお問合せいただけます

東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。