【はじめに】

火災は、人命や財産だけでなく、社会全体の機能や地域コミュニティにも深刻な被害をもたらす重大な災害です。特に、多数の人が利用する建物で火災が発生した場合、逃げ遅れによる大きな人的被害の発生や施設そのものへのダメージも避けられません。こうした事態を未然に防ぎ、万が一火災が起きても被害を最小限に抑えるためには、法令に基づいた適切な防火管理が欠かせません。

本記事では、防火管理制度の趣旨から管理権原者や防火管理者がどのような責務を負い、どのような建物において防火管理が必要となるのかを解説します。また、防火管理者の資格や、実際にどのような業務を行うのかについても触れながら、その重要性を再確認していきます。さらに、防火管理にまつわる様々な手続きや悩みをトータルサポートする専門機関として、**行政書士が運営する「東京の消防防災手続支援ステーション」**もご紹介いたします。火災リスクを低減するうえでの基礎知識として、ぜひ最後までお読みください。

1.防火管理制度の趣旨

消防法第8条では、一定規模以上の建物において、建物等の管理について権原を有する者(以下、管理権原者)に対し、防火管理者を定め、消防計画に基づく必要な業務を行うことを義務づけています。これは、火災を未然に防ぐとともに、発生した場合でも被害を最小限にとどめるための仕組みです。

具体的には、防火管理者が中心となって火災予防・消火活動・避難誘導などの体制を整え、必要な訓練や設備点検を実施することで、いざというときの備えを確実にします。多くの人が利用する建物では特に厳格なルールが設けられ、法令に定められた消防用設備の設置や点検、届出などが求められます。

2.防火管理が必要な建物

2-1.政令別表第1に該当する建物

多くの人が出入りする建物は、消防法施行令の政令別表第1により用途区分が細かく定められています。そこに該当する建物の所有者や賃借人等の管理権原者は、防火管理者の選任、消防計画の作成、消防用設備の設置・維持管理、点検や届出など、一連の防火管理業務を行わなければなりません。

たとえば、以下のような建物が挙げられます(あくまで一例です)。

- 劇場や映画館、集会場

- 百貨店やスーパーマーケットなどの商業施設

- 飲食店や宿泊施設

- 病院や老人ホームなど福祉・医療施設

- 学校、図書館等、多数の生徒や利用者が集まる施設

2-2.テナントがある建物

政令別表第1に該当するような大規模建物や商業ビルなどでは、すべてのテナントにおいて防火管理者が必要になります。たとえワンフロアを借りているだけのテナントであっても、一定の規模や収容人員を満たせば防火管理者を選任しなければなりません。

2-3.防火管理不要のケース

他方、一般住宅や、収容人員が少ない建物などで、非特定防火対象物で建物全体の収容人員が50人未満の場合等、用途と収容人員によっては防火管理者の選任が不要な場合もあります。しかし、法令上は比較的小規模の施設でも、万が一火災が起きれば被害がゼロというわけではありません。必要な防火対策を自主的に行う姿勢は、施設を利用する人々の安心・安全に直結します。

3.管理権原者と防火管理者の役割

3-1.管理権原者(防火管理の最高責任者)

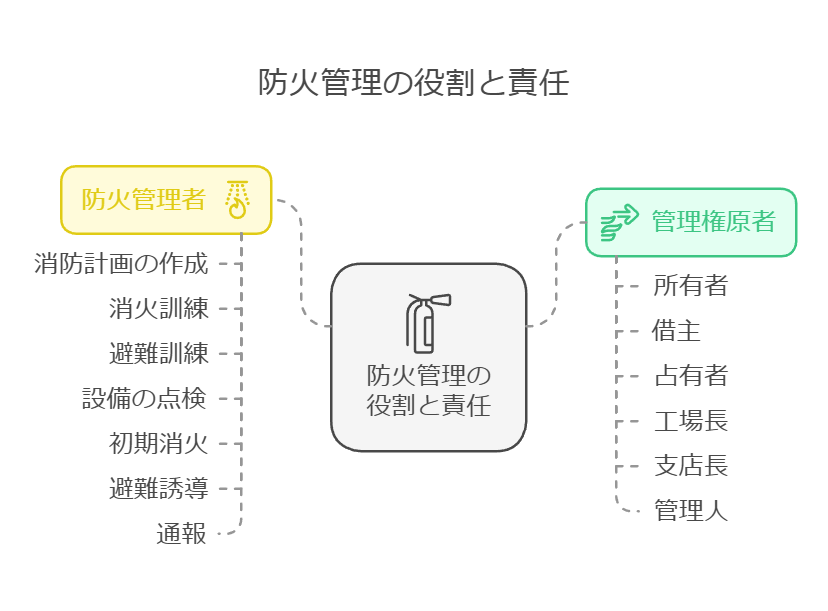

「管理権原者」とは、火気の使用やその取扱い、法令に定める防火管理に関する事項を法律・契約・慣習上当然行うべき立場にある人を指します。具体的には、所有者、借主、占有者だけでなく、工場なら工場長、支店なら支店長、宿舎なら管理人などがこれに該当する場合があります。

管理権原者は、防火対象物全体を見渡して責任を負う最高責任者です。必要に応じて防火管理者を選任し、指示を行い、消防計画の作成や設備の点検・整備など、防火管理上重要な業務が円滑に行われるよう取りまとめる役割を担います。

3-2.防火管理者(防火管理の推進責任者)

「防火管理者」とは、多数の人が利用する建物において、管理権原者から選任され、管理権原者の指示を受けながら防火管理上の業務を行う責任者です。具体的には、消防計画の作成・届出や、消火訓練・避難訓練、消防用設備の点検・整備、火気の使用や取扱いの監督など、多岐にわたる活動を統括します。

また、万一火災が発生した場合には、迅速かつ的確な初期消火や避難誘導、消防機関への通報、周囲への情報提供などを指揮・監督し、被害を最小限に食い止める重要な役割を担います。

4.防火管理者が行うべき業務と責務

4-1.消防計画の作成・変更・届出

防火管理者は管理権原者の指示を受けて、消防計画の作成・変更を行い、所轄の消防署へ届出を行わなければなりません。消防計画には、以下の事項が含まれます。

- 防火管理の体制(自衛消防組織の編成、組織長の氏名など)

- 消火、通報及び避難の訓練計画

- 消防用設備等の点検・整備に関する項目

- 火気の使用や取扱いに関するルール

- 避難施設や設備の維持管理方法

- 収容人員の管理方法

- その他防火管理上必要な事項

4-2.消防計画に基づく防火管理業務の実施

消防計画を策定した後は、その内容に基づいて実際の業務を円滑に進める必要があります。具体的には、以下のような活動が挙げられます。

- 消火・通報・避難の訓練実施

定期的に訓練を行うことで、従業員や利用者が適切に避難・初期消火・通報できる体制を整えます。 - 消防用設備の点検・整備

消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー、避難はしごなどの設備を定期的に点検し、故障や劣化があれば早急に整備・修理を行います。 - 火気使用・取扱いの監督

厨房や実験室など火気を使用する場所では、安全マニュアルの徹底や担当者への教育を行い、火災を未然に防ぐ措置を講じます。 - 避難または防火管理上必要な構造・設備の維持管理

通路や非常口を塞がない、誘導灯が正しく点灯しているか確認するなど、日常的なチェックを継続し、非常事態に備えます。

4-3.適正かつ誠実な職務の遂行・業務従事者の指示・監督

防火管理者は、防火管理上必要な業務を遂行する際、管理権原者の指示を受け、誠実に職務を行うことが求められます。また、防火管理に従事するスタッフ(例:消防設備点検員、警備担当者など)に対して、指示を与えたり監督したりする責務があります。従業員全体をリードし、防火意識を高める活動に尽力することも重要です。

5.防火管理者の資格要件

5-1.職務的要件

防火管理者は、**「防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的または監督的な地位にあること」**が要求されます。単なる知識だけでなく、実際に組織を動かし、防火管理体制を整えるための指示や調整を行う立場にある人が選ばれるべきです。

5-2.知識・技術的要件

- 消防法令で定める講習会(防火管理者講習)の修了と効果測定試験への合格

- 大学や短大、高専などで防災関連学科を履修し、1年以上の防火管理実務経験を有する場合

- 市町村の消防職員として管理・監督的な立場で1年以上の経験がある場合

- その他一定の学識経験を有すること

これらのいずれかを満たすことで、防火管理者として必要な知識・技術を持っていると認められます。

5-3.甲種・乙種防火管理者

建物の用途・収容人員・延べ床面積によって、必要とされる防火管理者の資格は甲種または乙種に区分されます。大規模商業施設や多数の人が利用する建物では、甲種防火管理者が必要となるケースが多く、より高度な専門知識やマネジメント力が求められます。

6.防火管理に関するお悩みは「東京の消防防災手続支援ステーション」へ

ここまで、防火管理制度の概要や管理権原者・防火管理者の責務、必要な資格について解説してきました。しかし、実際には「どのように消防計画を作成すればいいのか」「法改正が多くて常に最新ルールに追いつけない」といった悩みを抱える方も多いでしょう。そこでおすすめしたいのが、行政書士が運営する「東京の消防防災手続支援ステーション」です。

- トータルサポート体制

消防法令に精通した行政書士が、消防計画の作成・届出から防火管理者選任、設備点検のアドバイスまで、あらゆる手続きを一括してサポートしてくれます。法改正にも敏感に対応し、常に最新の知識をもとにした適切な助言が期待できます。 - 安心の専門知識

行政書士は官公署に提出する書類作成を業とする専門家です。消防防災分野に特化した知識を持つ行政書士が制度や書式の要点を押さえつつ、適正な計画書を作成してくれるため、法的リスクを最小限に抑えられます。 - 業務効率の向上

忙しい管理権原者や施設担当者に代わって、各種手続きを正確かつ迅速に行うため、時間や労力を節約できます。また、必要に応じて防火管理者講習の情報提供や、新規事業を立ち上げる際の消防対応にも対応可能です。

「防火管理者を選任しなければならないけれど、何から始めたらいいか分からない」「既に計画書は作成したものの、確認や変更手続きが不安」という方は、ぜひ東京の消防防災手続支援ステーションへ一度相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ:防火管理で火災被害を未然に防ぐ

防火管理制度は、多数の人が利用する建物において火災を防ぎ、被害を最小限に抑えるために欠かせない仕組みです。管理権原者と防火管理者が連携し、正しい知識と手順で防火管理を行えば、火災リスクは大きく低減できます。

- 防火管理制度の趣旨

一定規模以上の建物において、法令に基づき防火管理者を選任し、消防計画を作成・運用する。 - 管理権原者と防火管理者の役割分担

最高責任者としての管理権原者と、推進責任者としての防火管理者が協力し合い、火災予防や避難誘導を徹底する。 - 防火管理者の責務と資格要件

消防計画の作成、訓練の実施、設備点検、火気の監督など多岐にわたる業務を行うため、一定の知識・経験が必要となる。 - 専門家への依頼が鍵

行政書士が運営する「東京の消防防災手続支援ステーション」などを活用し、法律や手続きをトータルでサポートしてもらうことで、効率的かつ確実な防火管理体制を構築できる。

火災は「起こってから」では取り返しのつかない被害をもたらします。日頃から法令を守り、防火管理者を中心に防火対策を継続的に強化しておくことで、万が一の際にも適切に対応できる体制を整えることが重要です。安心で安全な環境を維持するため、今回ご紹介したポイントをぜひ参考にしてみてください。

お電話でもお問合せいただけます

東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

手続-1024x654.png)